目次

この記事では、「昭和100年」の時事解説を小学校高学年~中学生にわかりやすく説明します。授業の合間に話すネタ、関連事項を解説する際の資料などとしてご活用ください。

2025年は昭和100年目の節目の年

「昭和」「令和」のように、一定の期間の年につける名前を元号(年号)といいます。日本は世界の中でも珍しい、元号の制度を現在も公式に続けている国で、明治という元号が定められた1868年以降は天皇が代わったときだけ元号を変える決まりになっています。

昭和は、昭和天皇が即位した1926年12月25日に始まり、亡くなった1989年1月7日に終わるまで、実に62年と2週間続きました。その後、平成を経て、現在は令和に変わりましたが、昭和が続いていたとしたら、2025年は昭和100年になります。この100年の間にさまざまな変化がありました。昭和と令和、いったいどのような変化を見ることができるのでしょうか。

昭和から令和はどのような時代を経てきた?

昭和と令和の違いを考える前に、まず、昭和から令和にいたるまで、日本がたどってきた歴史を理解していきましょう。

昭和の初め、金融恐慌や不況などへの不安から、軍部の力が次第に強くなりました。1937年(昭和12年)には日中戦争、1941年(昭和16年)には太平洋戦争が始まり、戦争が毎日の生活の背後にある時代の中で人々はすごしてきました。

1945年(昭和20年)8月15日に終戦を迎えます。戦後、女性の参政権が実現し、「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」を三大原則とする日本国憲法が公布され、戦前とは政治や社会構造が大きく変化しました。私たちのいまの生活は基本的に、この大きな変化の後に成り立ったものです。

戦後復興や国際社会への復帰を果たしながら、高度経済成長の時代に日本経済は急速に拡大していきます。経済大国へと進む中、新幹線や高速道路の整備により都市部と地方がつながった一方で、急速な工業化による公害問題や、都市部への人口集中なども生じました。高度経済成長は1973年(昭和48年)の第一次石油危機(オイルショック)で終わり、低成長期に入りますが、1986年(昭和61年)末から資産価値が実体以上にふくらむバブル経済が始まり、好景気の中で昭和の時代は幕を閉じます。

1991年(平成3年)にバブル経済が崩壊すると、日本は長い不況、低成長期に入りました。平成から令和までの長いデフレーション(モノやサービスの価格が下がり続けること)の時代は「失われた30年」とも呼ばれています。平成の間には1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災、2011年(平成23年)の東日本大震災という2つの大震災も起きました。そして令和に入って間もなく、2020年(令和2年)から世界に拡大した新型コロナウイルス感染症によって、経済も社会もまた大きく変化していきます。

昭和から令和、家族はどう変わった?

では、こうした時代を経る中で、私たちの暮らしはどのように変わってきたでしょうか。まずは家族構成の違いから比較してみましょう。

私たちのまわりで、祖父母と一緒に暮らしているという人は少ないのではないでしょうか。昭和の中ごろまでは、祖父母、父母、子という三世代で暮らしている世帯が多くありました。しかし、2023年(令和5年)に三世代で暮らしている世帯は、全世帯の5%以下です。親と、結婚していない子どもとで暮らす世帯の割合も、2023年には約30%まで減っています。その代わりに、一人で住む単独世帯や、夫婦のみの世帯が増えています。

また、65歳以上の高齢者がいる世帯では、2023年には31.7%が単独世帯、32.0%が夫婦のみの世帯となっています。結婚する年齢が遅くなったことなどにより、65歳以上の親と、結婚していない子どもとで暮らす世帯も増えてきています。

こうした家族構成の変化の背景には、高度経済成長や、バブル崩壊のあと長く続いた不況によって、男女という性別に基づく価値観や働き方が変わってきたことがあります。1992年(平成4年)に初めて専業主婦世帯と共働き世帯の割合が逆転し、現在では共働き世帯が専業主婦世帯の2倍以上を占めています。昭和から令和への家族構成の変化を見ることは、人と社会との関わり方の変化や、それが経済や社会に与えてきた影響、そして、人口減少や少子高齢化などの現在日本が抱えている問題について理解するきっかけになるでしょう。

昭和から令和へ、家族構成の変化

| 単独世帯 | 夫婦のみの世帯 | 親と、結婚していない子のみの世帯 | 三世代世帯 | |

| 1975年 (昭和50年) | 18.2% | 11.8% | 46.9% | 16.9% |

| 1995年 (平成7年) | 22.6% | 18.4% | 40.5% | 12.5% |

| 2015年 (平成27年) | 26.8% | 23.6% | 36.6% | 6.5% |

| 2023年 (令和5年) | 34.0% | 24.6% | 31.7% | 3.8% |

通信手段の変化で暮らしや経済はどのように変わった?

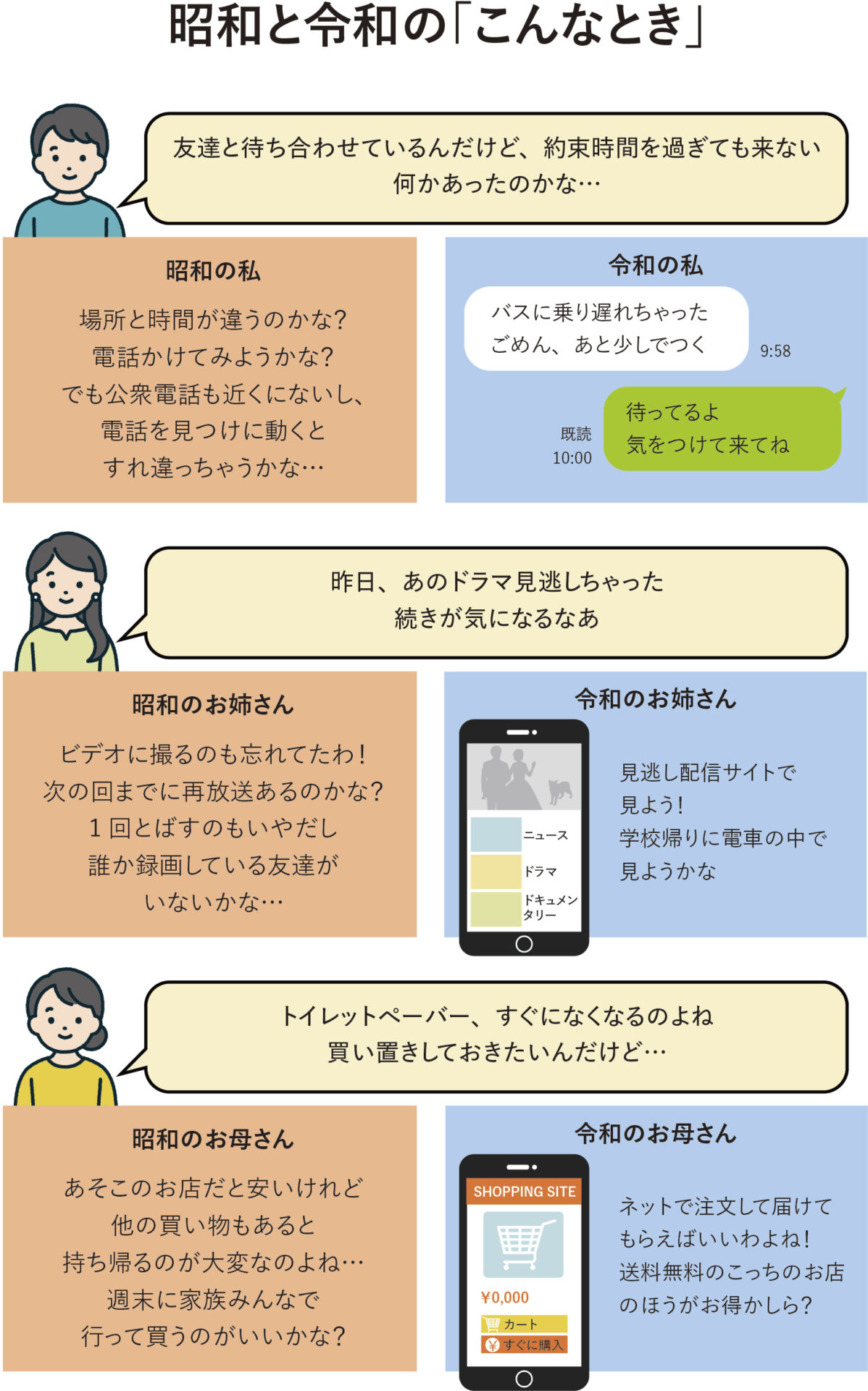

昭和から令和にかけて、通信手段の発展により、人と人のコミュニケーション手段は「対面」よりも「通信」が中心になってきました。昭和の時代、通信手段の代表は各家庭に備えつけられていた電話でしたが、現在では、一人ひとりが携帯電話を持ち歩く時代へと変わりました。そして、インターネットが一般へ広がり、スマートフォンの登場がさらに経済や産業の構造に大きな影響を与えています。

携帯電話とインターネットの登場

昭和の初めにダイヤル式の黒電話が登場した後、留守番電話機能・ファクス機能を備えるなどの改良が行われながらも、電話は家の中にあるもので、外で電話をかけたいときには主に公衆電話を使う時代が続きました。1979年(昭和54年)以降、自動車電話やショルダーホンのような移動しながら使える電話も登場しましたが、大型で通信料金も高額であり、限られた人だけのものでした。

携帯電話が、電話機の価格や利用料金が下がって一般の人にも普及してきたのは平成の初め、1993年(平成5年)ごろからです。携帯電話が広まる一方で、固定電話の契約件数は減っていき、2000年(平成12年)に固定電話と、携帯電話など移動系電話の契約件数は逆転します。そして、パソコンに近い機能の携帯電話であるスマートフォンが登場したことから、通信手段はさらに進化していきます。令和のいま、スマートフォンは電話として「話す」ための機器というよりも、データ通信をはじめさまざまな機能を備えた端末として発展し続けています。

インターネットの普及についても押さえておきましょう。日本では、ちょうど一般の人も携帯電話を持ち始めた1993年に、インターネットの商用サービスが開始されました。1995年(平成7年)に登場したWindows95が、インターネットが広まる大きなきっかけとなり、その後、通信回線の整備などでパソコンはインターネットに接続されているのが当たり前になりました。

スマートフォンの普及で、さらにいつでもどこでもネットワークにつながる社会へと変わり、現在ではインターネットの利用はパソコンではなくスマートフォンなどのモバイル端末が主流になりつつあります。

買い物は「ネット」で、お金も「電子」に

インターネットやスマートフォンの普及によって、私たちの暮らしは昭和の時代とは大きく変わりました。

例えば、店に行かず、電話や郵便で商品を注文して自宅に届けてもらう手段は昭和の時代にもありましたが、それができる商品や地域は限られていました。しかし、現在では、ほしいものをインターネットで注文して手に入れることが一般的に行われています。

また、「物」だけでなく、見たい映画があったら映画館に行く、読みたい本があったら本屋で購入するか図書館に行くといった手段が昭和の時代では中心でしたが、令和の現在では、音楽や書籍、映画の内容などをデジタルデータで入手し、スマートフォンなどで聞いたり見たりできます。そのほかにも、情報の検索、通信アプリを使ったメッセージの交換、位置情報と連動しての道案内など、さまざまな機能が使えます。

さらに、SNSで世界各国のまったく知らない人とつながることも可能になり、情報は特定のメディアや人物が発信するものから、誰でも発信できるものになりました。

お金の形も変化しています。2024年(令和6年)7月に新紙幣が発行されましたが、近年、現金を使わずに支払う「キャッシュレス決済」が急速に普及しています。QRコードや電子マネーの専用アプリを入れたスマートフォンで支払うことができ、財布を持たずに出かけられる時代になりました。

インターネットやスマートフォンの普及によって、それに関連する産業が生まれ、昭和の時代にはなかった物やサービスを扱う企業も次々と登場しています。働き方にも変化をもたらし、特に新型コロナウイルスの感染拡大以降、急速に普及したリモートワークによって、業種によってはどこでも働ける形がとれるようになりました。そして、生成AIを中心とする新たな技術がさらなる変化をもたらそうとしています。

情報通信技術が発展して、通信手段の中心は電話からスマートフォンなどへと変わり、生活するために必要不可欠な存在になりました。

昭和の時代に生まれた人にとっては、大人になってからインターネットやスマートフォンが登場・普及しましたが、平成の初め以降に生まれたデジタルネイティブと呼ばれる世代にとっては、物心ついたころから身近な存在です。特に1990年代後半以降(平成7年以降)に生まれたZ世代では、スマートフォンやSNSの存在が当たり前になっており、対人関係や物の考え方にも影響を与えています。

一方、利便性が高まった反面、個人情報の流出などのさまざまな社会問題も生まれていることを忘れてはいけません。

ポイントを確認しよう

家族構成の違いと通信手段の変化という面から昭和と令和の時代を比較してきましたが、これらは時代を比較するうえでの指標のごく一部にすぎません。

いま、自分を取り巻いている環境は当たり前にずっと続いてきたものと考えてしまいがちですが、国内だけでなく世界で起きた事件や紛争、災害、政治・経済・社会情勢などにより、考え方や産業・社会の構造は変わってきました。昭和元年にいまの時代が予想できなかったように、これから起こるできごとや、新たに生まれてくるものによって、昭和200年がどのような時代になっているかはわかりません。ただ、予測できないながらも、これからの時代を自分はどう生きていきたいのか、昭和から令和に至る時代を振り返ることで、考えてみてはいかがでしょうか。

これからの教育を担う若い先生たちに向けた、

学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。

何気なく口にする駄菓子(chips)のように、

気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。