この記事では、「2025年参議院議員通常選挙」の時事解説を小学校高学年~中学生にわかりやすく説明します。授業の合間に話すネタ、関連事項を解説する際の資料などとしてご活用ください。

衆議院に続き過半数割れの少数与党に!

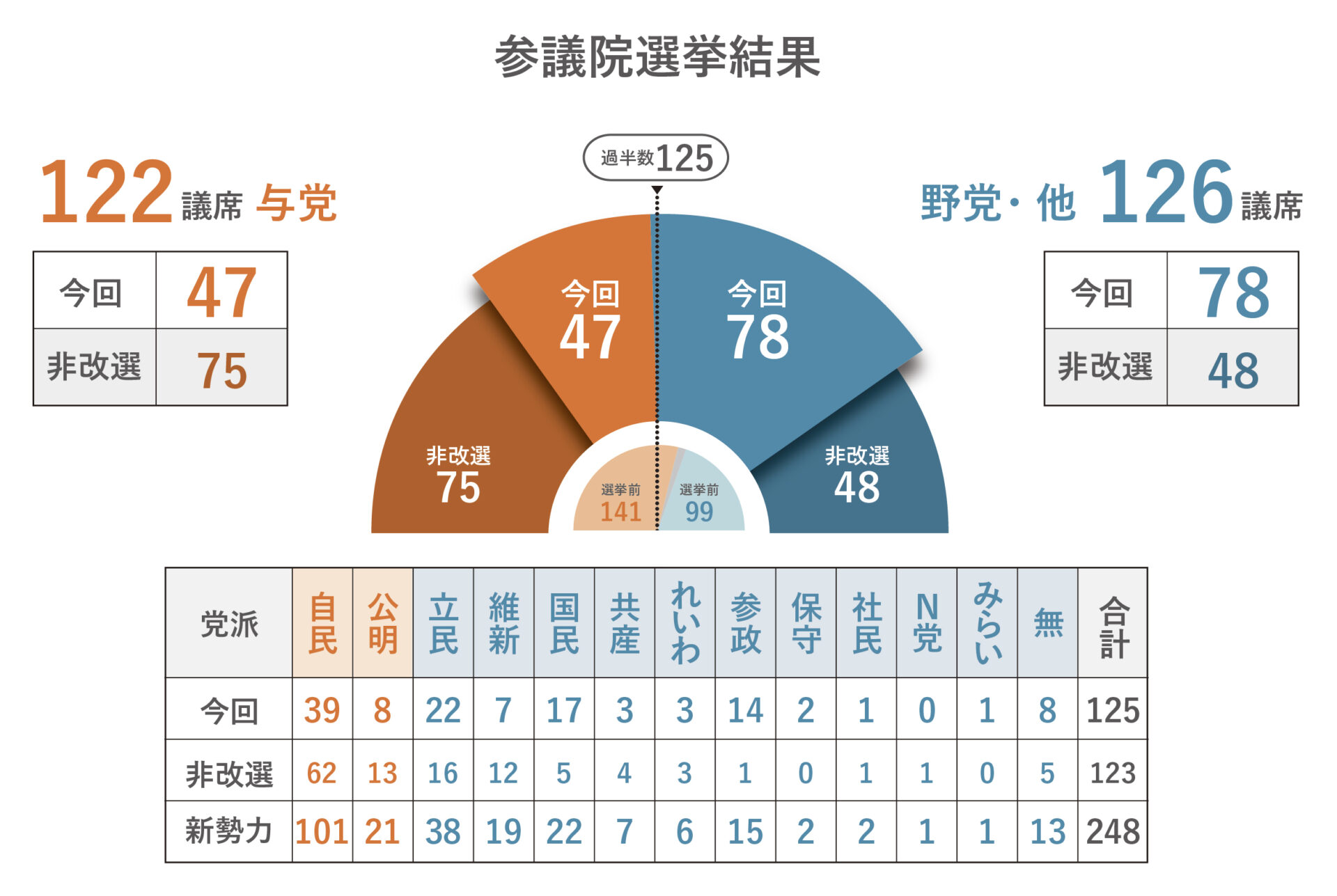

2025年7月20日、第27回参議院議員通常選挙が行われ、与党の自民党・公明党が大きく議席を減らして非改選議席と合わせて過半数を割り込みました。与党は2024年に行われた衆議院議員総選挙でも議席数が過半数を割り込んでおり、これで衆議院・参議院ともに少数与党となりました。一方で、国民民主党や参政党が大幅に議席を増やし、参議院は複数の野党が一定の議席を占める多党化がいっそう進んだ状態となりました。

では、そもそも参議院議員通常選挙とはどのようなものなのでしょうか。衆議院と参議院の違いや今後の政治に与える影響なども併せて考えていきましょう。

衆議院と参議院のしくみ

日本の国会は衆議院と参議院の2つの議院で成り立っています(二院制)。各議院は独立しており、予算や条約、内閣総理大臣の指名、法律案などがそれぞれ審議され、採決によって各議院の意思が決定されます。2つの議院の意思が異なる場合には、両院協議会で調整が図られたうえで国会の意思が決定されます。

衆議院と参議院という二院制がとられているのは、それぞれ独立して国政に関することを審議し、互いの判断をチェックし合えるようにすることで、どちらかの行き過ぎを抑えたり、不足点を補ったりするためです。また、二院制にすることで、国民の多様な意見と利益をできるだけ広く反映させることができたり、議案に対して慎重に審議できたりもします。アメリカ、イギリス、フランスをはじめ、世界の多くの国で二院制が採用されています。

2つの議院では、議員の定数や任期などが異なります。日本では衆議院議員の任期が4年に対して参議院議員は6年と長くなっています。また、衆議院議員は任期の途中でも議会の解散によって地位を失うことがあるのに対して、参議院議員は議会の解散がないため任期満了まで地位を失うことはありません。このような違いによって参議院は衆議院と比べて長期的な視点で法律案などを議論できるため「良識の府」とも呼ばれています。 一方で、衆議院で議決された予算・条約が30日以内に参議院で議決されない場合は衆議院の議決が国会の議決になるなど、衆議院には予算・条約・内閣総理大臣の指名・法律案の議決でより強い権限が与えられています。また、内閣が作成した予算案を参議院よりも先に審議する権限や内閣不信任決議の権限は、衆議院だけがもつ権限です。これらを「衆議院の優越」といいます。

衆議院と参議院の違い

| 衆議院 | 参議院 | |

| 議員定数 | 465人 | 248人 |

| 議員の任期 | 4年 (衆議院解散の場合には任期満了前に終了) |

6年 (3年ごとに半数が改選) |

| 選挙権 | 満18歳以上 | 満18歳以上 |

| 被選挙権 | 満25歳以上 | 満30歳以上 |

| 解散 | あり | なし |

選挙のしくみ

国会議員を選ぶ選挙(国政選挙)はどのように行われているのでしょうか。衆議院と参議院では議員の任期の長さや議会の解散のあるなしなどが異なると前述しましたが、選挙のしくみも異なります。

衆議院は内閣による解散があるので、議員の任期満了前に選挙が行われることがあります。衆議院議員通常選挙は一度に全議席が改選されるので「総選挙」と呼ばれることもあります。各都道府県の人口に応じて割り振られた「小選挙区」289議席と、全国が全11ブロックに分けられた「比例代表」176議席の全465議席が改選されます。

小選挙区では、有権者はそれぞれの区において立候補した複数の候補者の中から1人に投票し、最も得票した候補者1人が当選します。そして比例代表では、有権者は政党に投票し、得票数に応じて議席が配分され、事前に作成された候補者名簿の上位記載者から順に当選します。また、小選挙区と比例代表のどちらにも立候補する「重複立候補」も認められています。小選挙区の立候補者を比例代表の候補者名簿にも記載する場合は、複数の候補者を同じ順位に記載することができ、小選挙区での最多得票数に対するその候補者の得票数の割合(惜敗率)が大きい人から順に当選します。このような衆議院議員総選挙のしくみを「小選挙区比例代表並立制」といいます。

参議院は任期6年で3年ごとに半数の124議席が改選されます(2025年の参議院議員通常選挙では東京選挙区の欠員補充を含む125議席が改選)。各都道府県を1区域(鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県で1区域)とする「選挙区」74議席と全国で一つの「比例代表」50議席が改選されます。改選議席と非改選議席の合計が選挙後3年間の各政党の議席数となります。

選挙区では、有権者はそれぞれの区において立候補した複数の候補者の中から1人に投票し、それぞれの定員(1〜6人)に従って得票が多い順に候補者が当選します。

比例代表では、有権者は事前に作成された候補者名簿に記載されている候補者名もしくは政党名を記入して投票し、その合計の得票数に基づいて各政党に議席が配分されます。候補者名簿は衆議院議員総選挙のものとは異なり優先順位はつけられておらず、個人の得票数の多い候補者から順に当選します。ただし、政党内で優先的に当選する候補者を「特定枠」として設けることもでき、特定枠を設けるかどうかやその人数については各政党が決めることができるようになっています。参議院議員通常選挙の比例代表のしくみを「非拘束名簿式」といいます。

2025年の選挙は何が注目されたの?

今回の選挙では、2024年の衆議院議員総選挙で議席数が過半数割れをした与党が、参議院で過半数を維持できるかが注目されました。私たちの暮らしのために今後の政治を誰に託していけばよいのか、有権者の判断を仰ぐべく各党の主張が繰り広げられました。

何が選挙の争点となった?

特に大きな争点となったのが経済・財政と年金・社会保障についてです。

経済・財政では物価高への対応として、与党は給付金の配布を中心に掲げましたが、野党各党は食料品の消費税をゼロとすることや、一時的もしくは段階的に引き下げ・廃止するなど細かい方法は異なるものの、消費税を引き下げる方向性を主張しました。

また、ガソリン税の旧暫定税率の廃止、税金から一定額を控除する給付付き税額控除や所得税・住民税の非課税枠の引き上げなどを公約に盛り込んだ野党もあります。

年金・社会保障では社会保障費の支払いが発生する130万円の壁での手取り減を解消する政策や基礎年金の受給の底上げを主張する党、現役世代の社会保険料を引き下げる一方で負担能力に応じて高齢者でも応分に負担していくことを主張する党などがあり、医療費削減の方法なども争点にあげられました。

また、多くの党が就職氷河期世代の雇用やリスキリング(スキルや能力の修得によるキャリア成長)、社会保障の対策を主張しました。

その他、公約として各党が掲げたものには、教育・保育の無償化・負担軽減や児童手当の拡充・給付金の配布など少子化対策、防衛力の強化やサイバー防御策なども含む外交安全保障、自衛隊や緊急事態条項の明記を含む憲法の見直し、米不足に伴う農政の見直し、災害対策の強化、選択的夫婦別姓の導入、政治資金の透明化をはかる改革などがありました。

また、参政党の外国人労働者などをめぐる主張に対するSNS上での反応から、各政党が外国人政策について積極的に取り上げることとなりました。日本人の雇用や治安などを理由に行き過ぎた外国人の受け入れに反対を主張する党もみられ、外国人の不動産取得の規制、医療保険など社会保障の運用適正化、運転免許取得の厳格化などの政策も各党から掲げられました。

選挙の結果とこれからの日本は?

今回の参議院議員通常選挙の結果、与党の自民党、公明党の合計獲得議席は計47議席で、非改選議席と合わせて122議席となり、過半数を割り込みました。

その与党の議席を奪う形で大きく議席を増やしたのが国民民主党と参政党です。両党は特に20代~30代の若い有権者の支持を集めています。近年、若い世代を中心にSNSや動画投稿サイトを投票する際の参考にする有権者が増えており、候補者や政党はSNSでの選挙活動に力を注ぐようになっていますが、今回の選挙ではSNSや動画投稿サイトを投票する際の参考にした人は、国民民主党や参政党を支持する傾向があったといわれています。

また、投票率は3年前の選挙より6.46ポイント上がり58.51%となりました。今回の選挙への関心が投票率の向上につながったのではないかという見方があります。

今回の選挙は2024年の衆議院議員総選挙に続き、与党への政治不信や不満が現れた結果となりました。政権は今後も自民党・公明党が担っていくことになる見通しですが、運営は厳しさを増しています。

これまで野党の出した法案が衆議院で成立しても参議院で廃案になるということがありました。例えば2025年の通常国会会期末に野党7党が共同提出したガソリン税の旧暫定税率を廃止する法案は、衆議院では可決されたものの、与党多数の参議院では採決が行われずに廃案となりました。しかし、今後はこのような野党の提出法案が成立する見込みも出てきます。また、与党の提出する予算や法案がこれまで以上に成立しにくくなっていく可能性があります。

一方で、政策によっては野党内でも与党と意見を同一にするものがあったり、与党間・野党間でも意見が異なるものがあったりします。政策ごとに与野党間で調整を図り模索していく傾向が、今後一層強まっていくとみられています。

ポイントを確認しよう

今回の参議院議員通常選挙ではSNSを活用した選挙活動が投票行動に大きな影響を与えるなど、時代の変わり目を迎えていることがはっきりとしました。こうした流れは若い世代が政治に関心を持つきっかけとなり、政治を自分たちで変えていこうという動きにもつながります。

一方で、選挙期間中には、SNSを中心に誤情報やフェイクニュースが大量に拡散される問題や、有権者が特定の情報のみを選択してしまうという課題などもみられ、インターネット上にあふれる情報をただ受け入れるのではなく、一旦立ち止まって情報を比較したり検証したりする「メディアリテラシー」の姿勢がこれまで以上に大切になっています。

また、今回の参議院議員通常選挙で各党が主張したことがどのように実現されていくのか、実現が可能なことであったのか、これからも関心を払い続ける必要があるのではないでしょうか。

執筆:NPO現代用語検定協会

これからの教育を担う若い先生たちに向けた、

学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。

何気なく口にする駄菓子(chips)のように、

気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。