目次

「我ながら字がヘタで、生徒は板書が読みにくいだろうと思うと申し訳ない」

「どうすれば要所を押さえた、伝わりやすい板書ができるのだろう?」

「生徒にわかりやすく板書をまとめたいのに、いつも気づくとごちゃごちゃな黒板に…」

このように、板書がうまくできずに悩んでいる先生は多いかもしれません。

視覚的に見やすく、要点がわかりやすい板書には、学習内容の理解や定着を促し、児童・生徒の思考の整理を助ける効果があります。

この記事では、効果的な板書のための基本的なポイントから実践的なテクニックまでを、具体的に解説します。児童・生徒に伝わりやすい板書のコツをつかんで、スキルアップしていきましょう。

なぜ板書が乱れてしまうのか?

まず、「書く」ということの基本から見ていきましょう。黒板に上手く文字が書けないと悩む先生は、多いかもしれません。文字列が曲がったり、文字の大きさが不ぞろいだったりすると、板書が乱れた印象になり見づらくなってしまいます。

板書が整わず乱れてしまう原因として、挙げられるのは以下の4つです。

姿勢や立ち位置

板書をするときの姿勢や立ち位置がよくないと、文字をまっすぐ書けず文字列が曲がってしまったり、板書全体のバランスが狂ってしまったりする原因になります。たとえば、黒板に対して斜めに立っていると、文字も斜めになって、列も曲がりやすくなります。また黒板との距離が近すぎると、余計な力が入ってしまったり、黒板全体を見ることができないために、レイアウトの偏ったバランスの悪い板書になってしまったりします。

書く速さとリズム

文字をきれいに書こうと、一画一画を丁寧に書きすぎると、板書に無駄に時間がかかってしまいます。だからといって、速く書こうとしすぎても、文字が崩れやすく、行間が不ぞろいになる原因になってしまいます。

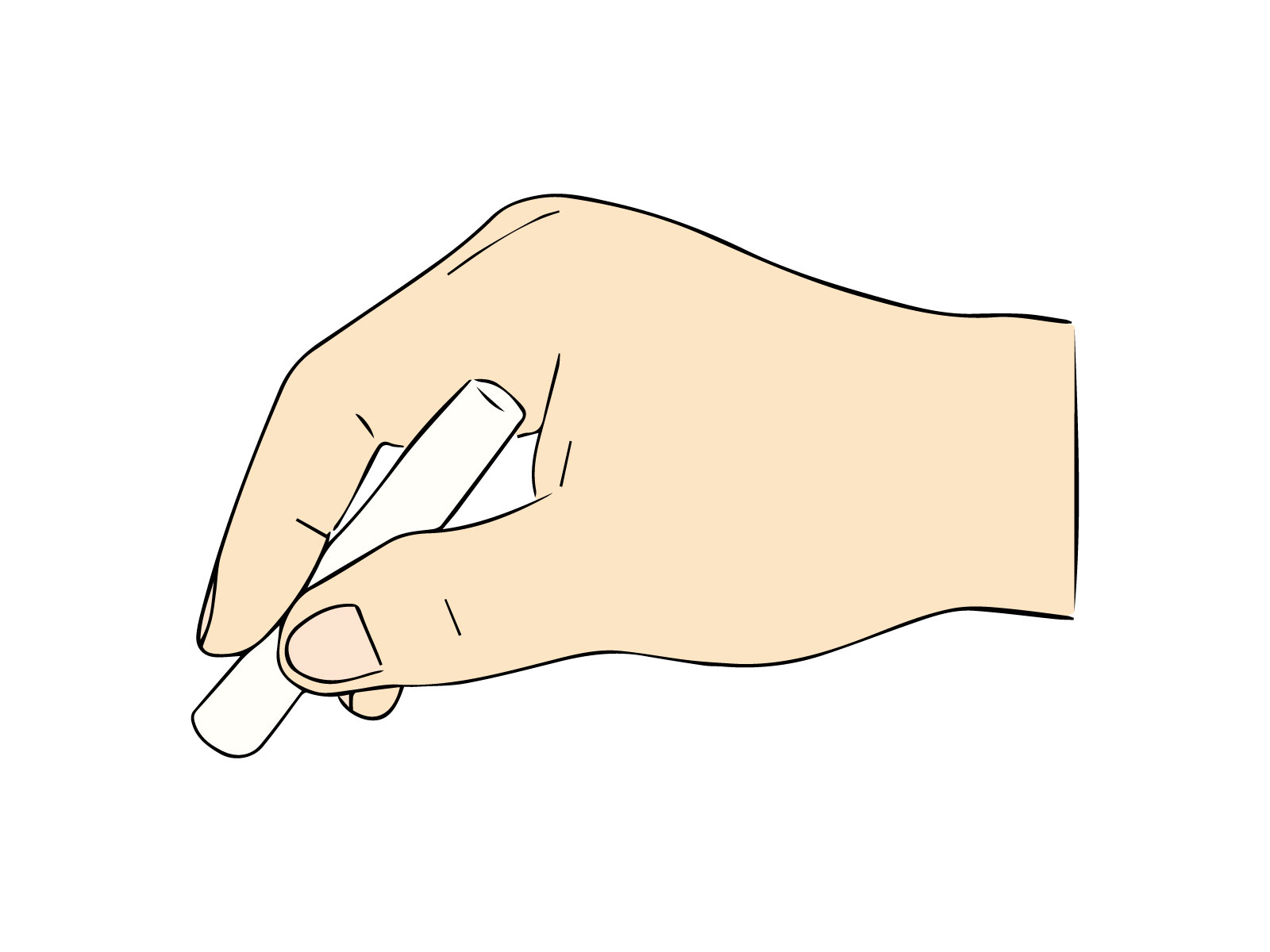

ペンやチョークの持ち方、力加減

ペンやチョークの持ち方と力加減が良くないために、文字が上手に書けない場合もあります。チョークの場合は、上部だけを持って書くと力が入りにくい一方、鉛筆のように握って持つと力が入りすぎてしまいます。このような持ち方をしていると、手が震えて文字がぶれたり、濃さにムラが出たりして読みにくくなってしまうので、注意が必要です。

文字の大きさや間隔

文字の大きさが不ぞろいだと、文章が読みにくくなります。画数の多い字を大きく、少ない字を小さく書くことで粒度がそろうので、意識してみてください。

また、また、文節や意味のまとまりを無視した字間・行間にしてしまうと、見た目だけでなく学習内容もわかりにくくなってしまう可能性があります。こちらも注意しましょう。

まずは自分の板書のクセを見直して、きれいに板書ができない原因を知ることが、見やすい板書への一歩です。

見やすい板書の基本ポイント

児童・生徒が見やすい板書をするには、板書をするときの姿勢やチョークの持ち方、文字の書き方といった基本に気をつける必要があります。以下のポイントを押さえることで見やすい板書にできるので、参考にしてみてください。

正しい姿勢と立ち位置を意識しよう

板書をするときに文字が曲がってしまったり、バランスが崩れたりして、悩んでいる先生は多いでしょう。正しい姿勢と立ち位置を意識すると、まっすぐに書けるようになります。

▼黒板に対してまっすぐに立つ

背筋を伸ばし姿勢をまっすぐにした状態で、黒板やボードに文字を書きます。体が傾いていると、体の向きに影響されて文字も曲がってきてしまうので注意しましょう。

▼立ち位置を確認する

板書するときに、腕が伸びきってしまうほど黒板から遠くに立っていたり、逆に黒板に近づきすぎたりしてしまうと、文字が書きにくくなり、黒板全体を見渡すことも難しくなります。腕が自由に動かせるよう、黒板と身体の間に適切な距離を確保するのと同時に、黒板全体を見て、これまでに書いた内容やこれから書く内容とのバランスを意識して、文字を書くようにしましょう。

▼文字を書く位置を調整する

板書する位置が視線よりも高かったり低かったりする場合も、黒板に文字を書きにくくなります。黒板の下の方にはしゃがんで書く、上下動する黒板の場合には動かして使うなど、文字を書く位置に視線が合うように工夫するとよいでしょう。

チョークの持ち方を見直そう

チョークの基本的な持ち方は、親指と人差し指、中指の3本指を使用します。チョークを親指と中指ではさみ、人差し指の腹でチョークを押さえるようにして固定します。そのうえで、以下の点にも気をつけてみましょう。

ホワイトボードをお使いの先生も、正しいペンの持ち方で使用するという点は同じです。この機会に見直してみてください。

▼筆圧のかけ方を工夫する

文字を書くときには、チョークに添えている人差し指を使って筆圧をかけて書きます。肩の力を抜いて、不要な圧力をかけないようにしましょう。また、チョークを少し斜めに傾けて書くと、黒板に引っかかりません。

▼チョークの長さを調整する

チョークが短すぎると、折れやすく書きにくくなります。その場合には、チョークホルダーを利用してチョークの長さを調整するとよいでしょう。

文字の書き方の基本を知る

板書するときの文字の書き方の基本を知っておくと、バランスの取れた読みやすい文字が書きやすくなります。

▼文字の「とめ」「はね」「はらい」を意識して書く

板書では流れるような続け字は避け、楷書体で「とめ」「はね」「はらい」をしっかり意識して書くと、判別しやすく読みやすい字になります。とくに「はらい」を丁寧に書くと、整った印象になります。

▼字間、行間をそろえる

板書の字間や行間が統一されていないのも、見づらい原因のひとつです。不必要に間隔を広くとる必要はないですが、語や文節ごとに間隔を空けることを心がけると、格段に文が読みやすくなります。

▼文字サイズの読みやすいバランスを知る

板書の文字は、漢字とひらがなを同じ大きさで書くと、見づらくなります。ひらがなを漢字よりも少し小さめに書くと、全体のバランスがよく、見やすくなるのでオススメです。

慣れないうちは、伝言メモ用の小さな黒板やホワイトボードを用意して文字を書く練習をすると、板書のときの感覚がつかめてくるでしょう。マグネットシート式の方眼黒板などもあるので、マス目を利用して文字の大きさをそろえる練習をするのも効果的です。

正しい姿勢やチョークの持ち方は、読みやすい板書の基本。練習や工夫次第で、読みやすさは上達します。

効果的な板書レイアウト

その日の授業で学ぶ内容の流れを明確にするために、黒板のどこに何をレイアウトするのか、配置も考えて板書をする必要があります。読みやすくわかりやすいレイアウトであれば、学習内容全体を一目で把握でき、児童・生徒の理解を促進するからです。

効果的な板書レイアウトにするためには、以下のポイントを意識するとよいでしょう。

基本的な構成

板書のレイアウトは、基本的に授業の流れに沿った構成にしましょう。横書きの場合で説明しますので、縦書きの場合は適宜、位置を調整して応用してみてください。

▼授業で扱う単元名や目標を書いて、明確に伝える

初めに、その授業で扱う単元名や、授業で達成する目標などを板書します。授業で達成する目標を最初に黒板に書くことで、学習の目的を明確にする効果があります。

▼重要事項はシンプルに記し、目立たせる

重要な内容は箇条書きでまとめ、要点のみを書くように意識すると、わかりやすくなります。同じ項目でそろえて並記したり、記号や番号を使って関係や構成がわかるようにしたりすると良いでしょう。

必要に応じて、重要な内容には下線・傍線を引いたり、枠で囲むなどして目立たせると、とくに重要なポイントが際立ち板書にメリハリがつきます。

▼図や表を使い、視覚的にわかりやすくする

板書に図や表を用いると、図でイメージが具体化されたり、表で比較による考察が容易になったりするため、必要に応じて取り入れると内容理解に効果的です。

授業をどのように展開するか脳内シミュレーションしたうえで、板書の配置イメージも事前に考えておきましょう。

色の使い方でメリハリをつける

チョークには、白以外にも赤や黄色、青などさまざまな色があります。色のついたチョークを使い分けることで、児童・生徒に重要なポイントが伝わりやすくなるだけでなく、板書にメリハリがつき一目で把握しやすくなります。

しかし一方で、色を多用しすぎると、かえってごちゃごちゃしてわかりにくい板書になってしまうため、注意が必要です。通常は、白、黄色、赤の3色を使い分けるとよいでしょう。白いチョークで通常の文字を書き、赤や黄色は目立たせたい文字や囲みなどにのみ使うと、重要な部分が強調されてインプットに効果的です。

また「Aに属する内容は黄色、Bに属する内容は白」というように、色分けしてポイントを板書すると、それらの項目を理解・記憶するうえで視覚的なわかりやすさが役立ちます。

▼色の見え方に注意

チョークで文字の色分けをすることで、見やすい板書にできる反面、クラスに赤と緑など特定の色を判別するのが難しい児童・生徒がいる場合には、色の選定に注意が必要です。

明度の低い赤・青・緑は、黒板に書いた際に見えにくいので、基本的には使用を控えるようにしましょう。

授業の流れやポイントがわかりやすいレイアウトにすると、子どもたちも学習しやすくなりますよ!

「わかりやすい板書」を実現するコツ

児童・生徒にわかりやすい板書によって、学習効果が上がり、授業にも活気が出てきます。ここでは、授業内容への理解度を深めるための「わかりやすい板書」のコツについて、詳しく解説していきます。

書き方のパターンを決める

毎時間、どの授業でも必ず黒板に書くことについては、書き方のルール・パターンを決めて共有しておくと、児童・生徒は授業の展開に入りやすくなり、見通しを持って授業に集中できます。

▼授業の始めに書くことを決めておく

毎時間、授業の始めに日付やテーマを書くようにすると、児童・生徒の気持ちを授業モードに切り替える効果があります。

▼記号や番号の使い方を決めておく

記号や番号の使い方は、統一するとよいでしょう。とくに各記号は、あらかじめ板書で使用する際の意味を決めておくと、記号によって内容が的確に整理され、板書が見やすく、わかりやすくなります。よく使う記号はマグネットを作成しておくと、手間が省けてよいかもしれません。

▼重要ポイントを目立たせる方法を決めておく

重要な用語などは、カラーチョークで囲む、下線・傍線を引くなどして目立たせると、児童・生徒も学習の重要ポイントを認識しやすく効果的です。さらに、何段階か重要度に合わせた目立たせ方を決めて児童・生徒と共有しておくと、スムーズに伝わりやすくなるのでオススメです。

生徒・児童からの質問や意見を書き残す

児童・生徒から出た質問や意見は、できるだけ板書に取り入れましょう。1人の疑問や視点をクラス全体で共有することで、発言した児童・生徒の学習意欲が増すのはもちろん、クラス全体の積極的に授業に参加しようとする意識が高まります。

また、児童・生徒の発言は、教わる側に共通するつまずきやすいポイントや疑問である可能性もありますし、他の生徒にとっては新鮮な視点である可能性もあります。板書により可視化することで、クラス全体が疑問とその解法や、意見・視点を共有でき、授業内容の深まりや生徒同士の活発な交流へと、展開していくきっかけにもなるでしょう。

授業の流れがわかるようにする

板書は、教わる側にとって授業の道しるべとなるものです。授業の流れがわかるようにまとめると、学習内容の全体像への見通しをもって授業に臨めます。また、後から学習内容を振り返るときにも一目でわかるため、復習に効果的で学びが深まります。

▼黒板の使い方を工夫する

学習内容に応じて授業の展開が見えるようにできると、先生にとっても書きやすく、児童・生徒にとってもわかりやすい構成になります。

たとえば、以下のようなレイアウトの工夫ができるでしょう。

- 数学の授業:黒板を縦に3分割にして、「問題提示」「解法のプロセス」「まとめ・ポイント」を区分けすることで、思考の流れを視覚化する

- 理科の授業:「仮説」「実験」「結果」で黒板を区切り、学習内容を三段階で視覚化する

- 国語の授業:日本語の基本は縦書きなので、板書は縦書きに、黒板を右→左の方向へ進むように使うと流れがわかりやすい。

▼番号や矢印を用いる

たとえば、番号や矢印を使って展開を明確に示すとよいでしょう。順番があるものには数字をふっておくと、学習の流れが明確になります。また、矢印を使って時間の経過を視覚的に表したり、原因と結果など物事の因果関係を説明したりするのも、時間の経過や関連性を整理するうえで効果的です。

▼視覚的な資料を活用する

理解を促進するためには、内容により図や表を活用するのも効果的です。たとえば、図や表を黒板に貼りつけて、変化・推移や相違点を相互に比較することで、要因などを考察させるのもよいでしょう。

▼授業の「まとめ」を板書する

授業における「まとめ」は、その1コマの学習ポイントとして重要な内容です。授業の中で大切な部分を要約して記載することで、ノートを見直したときにも復習しやすい板書にすることができます。まとめの部分がわかるように、枠で囲む、まとめの周りは行間を広く取るなど、視覚的にわかりやすくすると、児童・生徒もはっきり区別できます。

あらかじめ板書する内容は取捨選択しておく

板書に情報を盛り込みすぎると、大事なポイントがつかめず、かえってわかりにくくなってしまいます。あれもこれもと書きすぎずに、要点を絞って書きましょう。黒板に何を書き、何を書かないかを取捨選択し、板書に盛り込む内容をあらかじめ決めておくことが大切です。黒板のはしからはしまで一杯いっぱい使って板書してしまうと、児童・生徒の理解もノートを取るのも大変ですし、座席によっては読みにくくなってしまいます。

また板書の分量には、児童・生徒がノートを取る時間への考慮も必要です。板書内容が多い場合には、ノートに取る時間を別途設けましょう。児童・生徒がノートを取っている間は、机間指導をしたり個別に指導したりすると、授業の時間を有効活用できます。

子どもたちの「わかった!」という瞬間のために、板書の工夫を重ねていきましょう。

継続的な練習で板書のスキルアップを目指そう!

この記事では、板書が乱れてしまう原因や見やすい板書にするためのポイントと、児童・生徒の学習理解に効果的なわかりやすい板書にするためのコツについて、多角度的に紹介しました。

わかりやすい板書をするためには、日々の工夫の積み重ねが必要です。初めからすべてを完璧にできると思わず、ポイントを意識しながら一つずつ改善していきましょう。

これからの教育を担う若い先生たちに向けた、

学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。

何気なく口にする駄菓子(chips)のように、

気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。