目次

学習指導要領の改訂や主体的・対話的で深い学びの実現が求められるなか、探究学習への注目度が高まっています。

「どう進めればいいのか、わからない」

「先生として、どう関わればいいのか不安だ」

このようにお悩みの先生方は、少なくありません。

この記事では、探究学習の基本的な考え方から具体的な授業の進め方、テーマ設定のコツまで、わかりやすく解説します。また、先生の効果的な関わり方、評価の工夫もまとめました。

探究学習への理解を深め、日々の実践に活かしてください。

探究学習とは

探究学習は、これからの予測困難な社会を生き抜くために必要な力を育むための学び方です。

特に、非認知能力と呼ばれる人間性や社会性に関する能力を養い、主体的な学びを促す学習活動として、大きな期待が寄せられています。例えば、自ら目標を立て意欲的に取り組む力、感情をコントロールする自制心、他者の気持ちを理解し円滑に協力し合える力などです。

探究学習の定義と目的

探究学習とは、「児童生徒自身が問いを立て、その問いに対するより良い答えを多様な方法で探し、得た知見や考えを他者に伝わるように表現する」一連の学習活動です。

主体的に学びに向かう姿勢を育むプロセスを通して、以下のような力を総合的に育むことを目的としています。

| 思考力 | ・物事を多角的に捉えて本質を見抜く力 ・情報を整理/分析して自分の考えを形成する力 ・道筋を立てて考える倫理的思考力 ・既存の枠にとらわれない創造的思考力 |

| 判断力 | ・集めた情報を吟味し、その価値や信頼性を見極める力 ・状況に応じて最適な選択をする力 ・多様な情報の中から必要なものを選ぶ力 |

| 表現力 | ・自分の考えや探究の成果を他者にわかりやすく効果的に伝える力 (文章、口頭、プレゼンテーション、作品など) |

これらの力は、既存の各教科の枠を超え、現代社会を生き抜くために必要な非認知能力の基盤となります。

つまり探究学習は、児童・生徒が未知の課題に直面したときに自ら考えて判断し行動できるような資質・能力を、育成することを目指しているのです。

学習指導要領における探究学習の位置づけ

探究学習は、学習指導要領において非常に重要とされています。小・中学校では「総合的な学習の時間」に主に実施されますが、その理念は全教科に通じています。

総合的な学習の時間は、探究学習を中核として実施される時間と位置づけられています。探究的な学習のプロセスを重視し、各教科の枠を超えた課題を児童・生徒が自らの興味関心に基づいて設定し、探究する活動が行われます。

また教科学習においても、それぞれの教科特有の見方・考え方を働かせながら、課題を発見し、解決策を探究するような学習活動が重視されています。特定の教科固有の見方・考え方を活用しながら、自分なりの課題を深掘りすることで、学びがより深く定着していく効果もあります。

このように、探究学習は、特定の時間に実施する学習活動であると同時に、すべての教科における学び方の質を高め、思考を深めるための基本的な考え方として、一層の充実を図ることが学習指導要領において期待されているのです。

探究学習は、自ら問いを立て主体的に学ぶ力を育む学習活動です。教科を超えた学習の基本姿勢として取り入れましょう。

探究学習で学べること

探究学習を通して身につくのは、自分で問いを立て、自分で学ぶ力です。これは将来、児童・生徒がどのような職業に就いたとしても、必要とされる「生きる力」そのものです。

社会の急激な変化にともない、学校教育の役割にも変化が求められている現在、探究学習は教育現場で大きな注目を集めています。

これからの社会で求められる「問いを立てて学ぶ力」

変化の激しいこれからの社会では、「正解のある問題」よりも「正解のない問い」に向き合う場面が増えていきます。

現代は、社会的変化のスピードが速く、将来を予測することが困難な時代です。だからこそ、目の前にある課題や、まだ表面化していない問題について、自ら「なぜだろう?」「どうすれば、もっと良くなるのだろう?」と問いを立て、多角的な視点から情報を集めて整理・分析し、自分なりのより良い答えや解決策を粘り強く模索し、見出した答えを表現していく力が求められています。

探究学習は、このような「問いを立てて学ぶ力」を育むための学習活動です。先生が特定の知識や決まった答えを一方的に教え込むのではなく、児童・生徒自身が学びの主体となって課題を決め、試行錯誤しながら学びを深め、答えを探究・創出していくプロセスを重視します。こうして、変化の激しい社会を生き抜くのに必要な、主体的に学び考え問題解決できる力を身につけていくのです。

探究学習で身につく「生きる力」

探究学習で身につくスキルは、学力の枠を超えた「生きる力」に直結しています。以下のような多様な力を、総合的に身につけられます。

| 情報活用能力 | ・課題解決に必要な情報を特定する力 ・多様な情報源から効果的に情報収集する力 ・信頼性や価値を批判的に吟味する力 ・得た情報を取捨選択する力 ・整理、分析して、意味を見出す力 ・効果的に発信、表現する力 ・情報モラルやセキュリティに関する知識 |

| 対話的な姿勢 コミュニケーション能力 |

・他者の意見を傾聴し、理解しようとする力 ・自分の考えをわかりやすく説明する力 ・多様な意見や価値観を受け入れる力 ・建設的な対話を通じて考えを深める力 ・グループで協力し、合意形成を図る力 |

| 自己理解・他者理解 | ・自分の興味関心や得意なこと、苦手なことを客観的に把握する力 ・自分と他者との違いを知る力 ・自分の成長や変化を実感する力 ・他者の考え方や感じ方、背景にある文化や価値観を理解し、尊重する力 |

| 学びに向かう力 人間性 |

・主体的に学習に取り組む態度 ・粘り強く挑戦し、最後までやり遂げる力 ・失敗を恐れず、試行錯誤する力 ・自らの学びを振り返り、改善していく力 ・社会や他者へ貢献する意欲 |

これらの力は、学校での学びはもちろん、社会に出てからのさまざまな場面で必要とされる汎用的なスキルであり、変化の激しい時代を生き抜くための基盤となります。

正解のない問いに向き合う探求学習で、自ら学び解決をめざす力を育て、実社会で必要な「生きる力」を身につけましょう。

探究学習の基本的な進め方

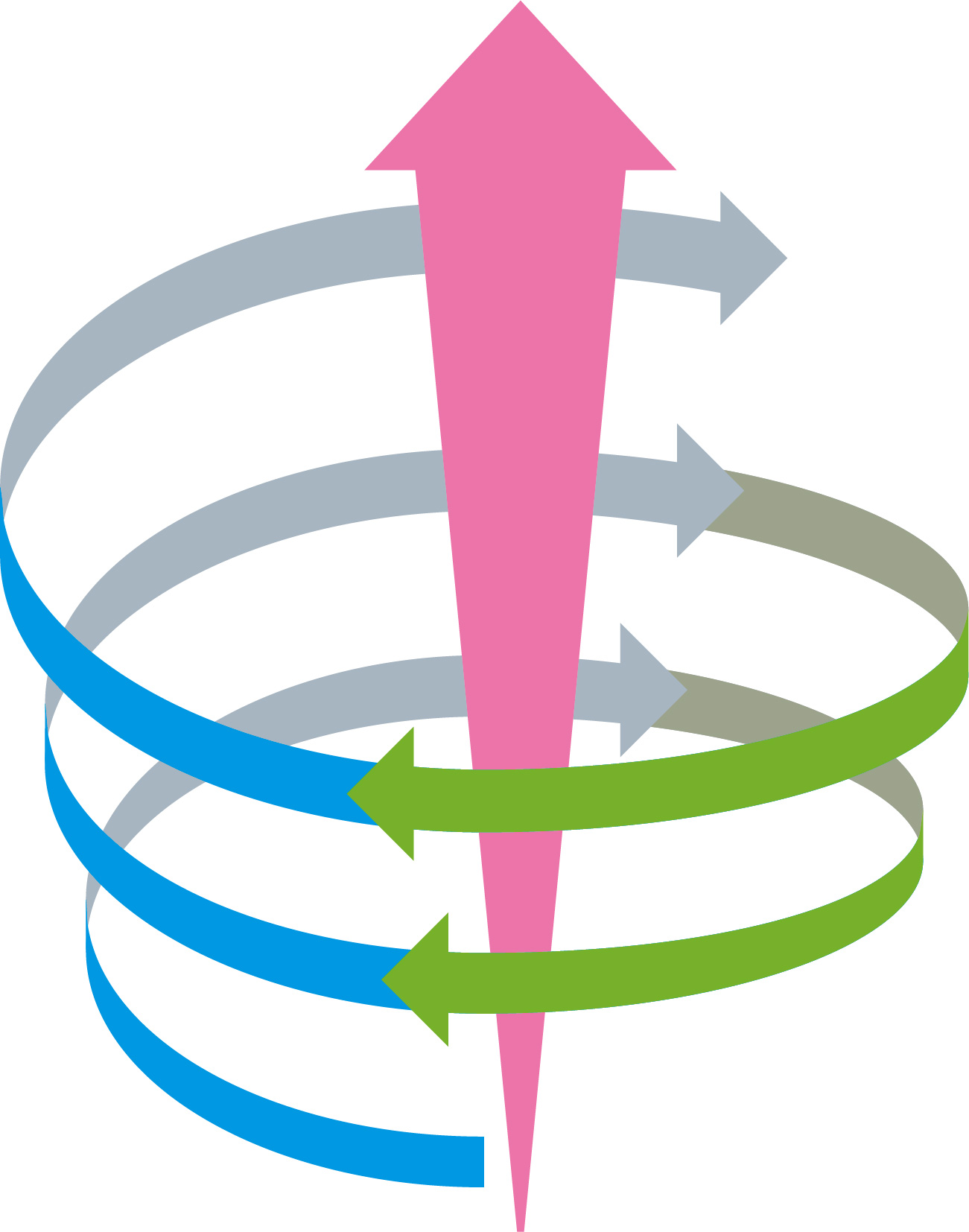

学習指導要領の趣旨を踏まえ、総合的な学習の時間では「探究のプロセス」を単元や授業の中で繰り返していくことが、基本的な進め方になります。4つのプロセスを、必要に応じて前段階に戻り、行き来しながら螺旋状に深めていくイメージです。

探究的な学習の過程には、大きく以下の4つのプロセスがあり、それぞれの質的充実が求められています。

- 課題の設定

- 情報の収集

- 整理・分析

- まとめ・表現

これらのプロセスでは、活動の途中や最後に「今どんな学びをしているか」「どんな気づきがあったか」「これから何ができるか」を立ち止まって振り返ることが欠かせません。この振り返りが学びを深め、新たな課題を生み出すきっかけになり、次の探究へとつながっていきます。

1.課題設定

まずは、児童・生徒が「これを知りたい」「調べてみたい」と思える課題を見つけます。普段の生活で「不思議だな」「なぜだろう?」と思うことや、地域や学校をもっと良くするためにできること、自分の好きや得意を深掘りすることが、課題設定のヒントになります。

重要なのは、児童・生徒にとって切実な問題である、強い興味や関心を持てるテーマであるなど、「自分のこと」として捉えられる課題を設定することです。それにより探究活動へのモチベーションが高まります。

先生は、児童・生徒自身の生活経験や興味関心、社会的な出来事などから、自分で解決したいと思える問いを見つけられるように支援します。「なぜそう思うの?」「何のために調べるの?」といった問いかけを通して、子どもがテーマを深掘りできるよう促しましょう。

2.情報の収集

課題が決まったら、必要な情報を集めます。探究学習では、多様な情報源に触れることが重要です。

基本的な情報源は、本や新聞、雑誌、インターネットです。特に、小学生がインターネットで情報を収集する際は、ネットリテラシー教育に取り組みながら、児童が安全に活動できるよう指導してください。情報の信頼性、著作権や肖像権、個人情報の取り扱いなどについて、注意点を丁寧に指導しましょう。

地域のゲストティーチャーを招いたり、インタビュー活動やフィールドワークを取り入れたりして、体験的な情報源を得ることも、より現実味のある学びになります。

先生は、児童・生徒が多角的に情報を集められるよう、課題に応じて有効な情報収集方法をアドバイスするなど、つねに安全性に配慮しながら自主性を損ねないような支援をしましょう。

3.整理・分析

情報収集で集めた多種多様な情報をもとに、以下の3ステップで考えを整理し、分析します。

- Step1.情報の取捨選択

課題の答えを導き出すために必要な情報、信頼できる情報を選び出す。 - Step2.情報の分類・構造化

選び出した情報を、共通点や相違点、原因と結果、時系列的な変化などから分類・整理したり、相互の関係性を図式化したりして、視覚的にも理解・把握しやすいように情報を整理し、分析をする。 - Step3.情報の解釈・意味づけ

情報を整理・分析した結果から何が言えるのか、答えの手がかりは何かを考え、自分なりの解釈を加える。

この過程で「情報が足りない」「別の視点からも調べる必要がある」と気づいた場合、もう一度、情報収集の段階に戻ることもあります。このような試行錯誤は、探究を深めるためにとても重要です。

4.まとめ・表現

探究を通してわかったことや、自分なりに見出した答え、現時点での考察の結果を、他者に明確に伝わるようにまとめ、表現します。誰に、何を、どのように伝えたいのかを意識し、最も効果的な表現方法を児童・生徒自身が考えて選択します。

成果の表現の仕方には、次のように多様な方法があります。

| 新聞を作る | グループや個人でまとめて掲示、配布する |

| プレゼンテーション | スライドを作って、口頭で発表する |

| ポスター ポスターセッション | ポスターにまとめて掲示する 参加者と対話しながらポスターについて説明する |

| レポート・論文 | 文章で詳しく記述する |

| 作品制作 | 劇、模型、プログラミング作品などで表現する |

| 商品開発・販売 | 地域で実際に商品を企画、開発して、販売体験をする |

| 提案 | 学校や地域、行政などに具体的な改善策を提案する |

児童・生徒の発表の場は、学校内に限りません。地域の人や他校生にも届くような機会を工夫し、オンラインを活用して国内外へ発信するなど、多様な機会・手段を設けることで学びのプロセスはさらに深化し、より社会とのつながりを実感できます。

表現活動は、探究のゴールであると同時に、新たなスタートでもあります。発表を終えたあと、活動全体の振り返りを行いましょう。さらに、発表に対する質疑応答やコメントなど、他者からのフィードバックは新たな視点や疑問点につながります。「もっと、こうしたかったな」「次は、これを調べてみたい」と、新たな課題が見つかるのです。

この新たな課題が、次の探究のプロセスへとつながっていきます。探究のプロセスは一度きりで終わるものではなく、何度でも循環しながら、新たな先へと進みます。課題についての理解を深めて発展し、より良い形でテーマを実現させていく学びなのです。

4つの探究のプロセスを繰り返しながら学びを深めていくなかで、実践的なスキルが身についていきます。

探究学習の質を高めるテーマの決め方とテーマ例

より良い探究学習のために、テーマ設定が重要な要素の一つであることは言うまでもありません。児童・生徒が主体的、意欲的に取り組めるテーマをどのように見つければよいのか、考えていきましょう。

進めやすいテーマの条件

ここでは、小学校での探究学習を進めやすいテーマについて解説します。児童が取り組みやすいテーマには、いくつかの条件があります。

- 自分の興味・関心と結びついている

・好き、疑問などの内発的な動機づけがなされていることが重要

・身近な問題は「自分のこと」として捉えられるため主体的に取り組みやすい - 調べやすく、深めやすい

・テーマに関する多様な情報源が見込めること

・問いを立てやすく、多角的な視点から掘り下げていける、ある程度の広がりと深さを持つテーマであること - まとめやすく、発信しやすい

・探究の成果を自分のこととして他者に伝えやすいテーマであること

・具体的な表現方法をイメージしやすいテーマが望ましい

これらの条件を満たすテーマを見つけるために、以下の3つの視点を組み合わせることを推奨します。

1.地域

校区、市、県など、身近な自然環境や具体的なフィールドがあるテーマは、調べやすく、自分のこととして捉えやすい。

2.体験学習

実際にやってみる、行ってみる、作ってみる、といった体験活動を伴うテーマは、座学では得られない深い学びや実感につながる。

3.何かの道の「プロ」に会う

地域で何かの活動をしている方や専門家など、「その道のプロフェッショナル」から直接話を聞いたり、協力を依頼したりする機会は、視野を広げ、学びを深める大きな刺激となる。

例えば、以下のようなテーマが考えられます。

- 地域×体験学習:地域の野菜を育てて、調理法を研究する

- 地域×プロと出会う:地元の商店街の活性化について、お店の方々にインタビューする

- 体験学習×プロと出会う:映像クリエーターに教わりながら、学校紹介の映画を作成する

年代別テーマ例

児童・生徒の発達段階や興味関心に合わせて、テーマの対象や範囲も変化します。

小学生

小学生向けには、身近な生活、地域、学校、自然などを対象にテーマを設定すると、具体的な観察や体験を通して探究学習を行うことができます。

| 地域・地元 | ・町の「すごい!」紹介マップを作ろう ・伝統行事「〇〇」の歴史と由来を調べよう ・特産品◇◇を使った新レシピを考えよう |

| 校内・学校生活 | ・もっと楽しい図書室改善プラン ・挨拶キャンペーンを企画しよう ・給食の食材はどこから来ているの? |

| 自然・環境 | ・私たちにできるリサイクル活動とは? ・町のクリーン大作戦! ・樹木や草花の名札を作ろう |

中学生

中学生向けには、小学校での学びを土台にして、より視野を広げた社会的な課題や自分の将来、抽象的な概念などへも関心を向けていきます。

| SDGs、環境 | ・〇番◇◇について調べ、自分たちにできることを考えよう ・マイクロプラスチック問題:影響と対策 ・再生可能エネルギーの地域導入を探る |

| キャリア、未来 | ・職業について調べ、体験しよう ・AI時代に求められる力とは? ・未来の街を想像し、デザインしてみよう |

| 平和、人権 地域課題 |

・戦争体験者の話を聞いて、平和について考える ・世界の子供たちの権利:私たちにできる支援 ・情報モラル:中学生のスマホ利用ルール提案 |

テーマ設定時の指導のコツ

児童・生徒が主体的にテーマを設定し探究を進められるように、先生は以下の点を意識して指導にあたるといいでしょう。

- 普段から児童・生徒の興味関心について情報収集し、理解しておく

- 理想の子ども像(教師、学校)と現状の姿を比較し、指導の方向性を考える

- その上で、児童生徒が選びそうな課題をある程度想定しておく

- 興味を引き出す問いかけをする

- 普段の会話で種を蒔いておく

- 地域と連携し、ゲストティーチャーの目星をつけておく

テーマ設定は、探究学習の方向性を決める重要なプロセスです。上からの指示や誘導でなく、児童・生徒との対話を大切にしながら、一緒に問いを見つけていく姿勢が指導のコツです。先生が幅広く教材研究をしておくことも、テーマ設定をスムーズにする鍵となります。

児童・生徒自身の興味関心や体験などを手がかりに、「自分に関連すること」をテーマに設定すると探求心が高まるでしょう。

先生の関わり方と授業づくりのヒント

探究学習において、先生は児童・生徒の主体的な学びを最大限に引き出すために、どのような立ち振る舞い、授業づくりをすればいいのか、ヒントをお伝えします。

探究学習における先生の立ち位置と役割

探究学習における先生は、従来の教える人・指導者という役割から大きく変化します。「ファシリテーター」さらには「伴走者」の役割を担い、児童・生徒が安心して試行錯誤したり、相談したりできる存在になることが基本となります。また、先生自身が知的好奇心を持って学んだり、粘り強く課題に取り組んだりする姿を見せることも良いモデルとなります。

探究学習の初期段階では、課題設定のヒントを与えたり、情報収集の方法を示したり、クラスの対話を促したりするなど、学びのプロセスを構造化して円滑に進むように支援する「ファシリテーター」が中心となります。

探究のプロセスが進んで、主体的に活動を進められるようになってくると、先生は一歩引いた位置から見守り、必要なときにアドバイスしたり一緒に考えたりする「伴走者」として、児童・生徒の背中を押す役割へとシフトしていきます。

児童・生徒の自主性を尊重し、過度に介入しすぎないことが重要です。学びの状況や発達段階に応じて、柔軟に立ち位置や関わり方を変えていきます。

探究を深めるために先生ができる具体的な支援

児童・生徒の探究をより豊かに深いものにするため、先生の適切な介入や支援は、探究活動を停滞させず、より良い学びへと導きます。以下のような、具体的な関わり方や支援があります。

- 問いを受け止める姿勢

・「良い問いだね」「面白い視点だね」と肯定的に受け止め、決して頭ごなしに否定しない。

・「なぜ?」「知りたい!」気持ちを大切にする。 - 振り返りを促す問いかけ

・活動の節目で児童生徒が学びや思考を客観的に見つめられるような問いかけを行う。

・「今回の探究で見つけたことは何?」と次につなげる問いかけもする。 - 詰まりやすい場面での丁寧なサポート

・資料探しでは、キーワードがわからなかったり、どこに情報があるのか見当がつかなかったりする。一緒に探したり、ヒントを与えたり、探し方や考え方を示したりする。

情報が多すぎるときや考えがまとまらないときに、思考ツールを紹介したり、対話を通して考えを整理する手伝いをしたりする。 - 対話が続くようなファシリテート

・一部の児童生徒だけが発言したり、議論が停滞したりしないように働きかける。全員が発言できるルールを作っておくとよい。

・対立した意見が出たときは、それぞれの意見の良い点や根拠を確認し、共通点や妥協点を探るように促す。

授業設計や評価の工夫

探究学習を効果的に進めるためには、授業設計や評価の方法にも工夫が必要です。

授業設計の工夫

活動の幅を持たせつつ、根幹にある探究のプロセスがブレないようにします。

- 教材研究の徹底

・児童・生徒のテーマがどこへ向かっても対応できるよう、関連分野の知識を幅広く収集し、多様な情報源や地域のリソースを把握しておくことが重要 - 単元のねらい(育てたい力)の明確化と逆算設計

・どのような力を身につけ、どのような姿を目指しているのかねらいを明確にする

・ねらいから逆算し、どのような活動や経験をどのような順序で設定すればいいのかを探究のプロセスを基本に具体的な活動の流れを組み立てる - 柔軟な計画

・児童・生徒の状況や興味の変化に合わせられるよう、いつでも柔軟に変更できる余白を持たせておく

・詳細な計画を立てすぎないようにすることが大切

評価の工夫

探究学習の評価は、探究のプロセス全体を通して「どのように学び、どう成長したか」に着目することが重要です。

- 絶対評価と育てる評価

・活動前からの変化や成長の度合いを評価する絶対評価が基本

・次の学びへの意欲や改善点を見出すために活用し、今後の指導や支援を改善するために役立てる「育てる評価」として機能させることが重要 - ルーブリック(評価基準)の活用

・評価観点と達成度を段階的に示したルーブリックを作成し、活動前に児童・生徒に共有することで、何を意識して活動すればよいかが明確になる

・自己評価や相互評価の基準としても活用できる - 多様な評価方法の組み合わせ

・自己評価、相互評価(他者評価)、教師評価の3つを組み合わせる

・教師評価では、探究ノートなどからどのような思考をしていたか、試行錯誤の跡、メモ、振り返りを見取る

・授業中の発言や取り組む姿勢なども学びの変化を見取る重要な手がかり

評価は学びを育むためのものであり、児童・生徒にも意味のある「育てる評価」として活用することがポイントです。以下、評価視点の一例です。

| 問いを立てる力 | どれだけ主体的に、多角的な視点から問いを見つけられたか |

| 情報収集力 | 多様な方法で粘り強く情報を集められたか 情報の信頼性を吟味できたか |

| 整理・分析力 | 集めた情報を効果的に整理し、自分なりに意味づけや解釈できたか |

| 表現力 | 伝えたい相手や内容に合わせて、効果的な方法で表現できたか |

| 協働性 | 他者と協力し、対話を通して学びを深められたか |

| 主体性・粘り強さ | 意欲的に課題に取り組み、困難を乗り越えようとしたか |

| 振り返る力 | 自分の学びを客観的に捉え、次に活かそうとしたか |

探求学習において、先生の役割は支援者・伴走者です。寄り添いながら、自主的な活動の後押しとなるサポート・評価を工夫しましょう。

探究学習は「共に考える」学びの時間

今回は、探究学習の基本的な考え方、目的、具体的な進め方、テーマ設定のヒント、そして先生の役割や授業設計・評価のポイントについて解説しました。

探究学習は、児童・生徒が自ら問いを立てて答えを探し出していく、主体的な学びです。先生は子どもたちの自主性を尊重しながら一緒に悩み、考え、寄り添い、支える存在となります。

最初は、授業が計画通りに進まなかったり、学びがなかなか深まらなかったりするかもしれません。しかし、小さな成功体験を積み重ねながら探究を進めるなかで、主体的な学びの姿勢は確実に育っていきます。

探究学習が、先生と子どもたちが「共に考え、共に成長する」豊かな学びの時間となることを願っています。挑みがいのあるより良い問いを見つけ、答えを導き出す充実した授業を、ぜひ楽しんでくださいね!

これからの教育を担う若い先生たちに向けた、

学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。

何気なく口にする駄菓子(chips)のように、

気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。