この記事では、「野生動物による被害と対策」の時事解説を小学校高学年~中学生にわかりやすく説明します。授業の合間に話すネタ、関連事項を解説する際の資料などとしてご活用ください。

人の生活圏で相次ぐクマとの遭遇!

ここ数年、クマによる被害のニュースを目にすることが多くなっています。山の中ではなく街中や人の住む場所の近くでクマに襲われて、大けがをしたり亡くなったりする人もいます。サルやシカなどほかの野生動物についても、街中に現れたなどのニュースを見ることが増えているのではないでしょうか。なぜ、街中にクマの出没が増えているのでしょうか。被害の状況と対策について考えていきましょう。

増加するクマの出没

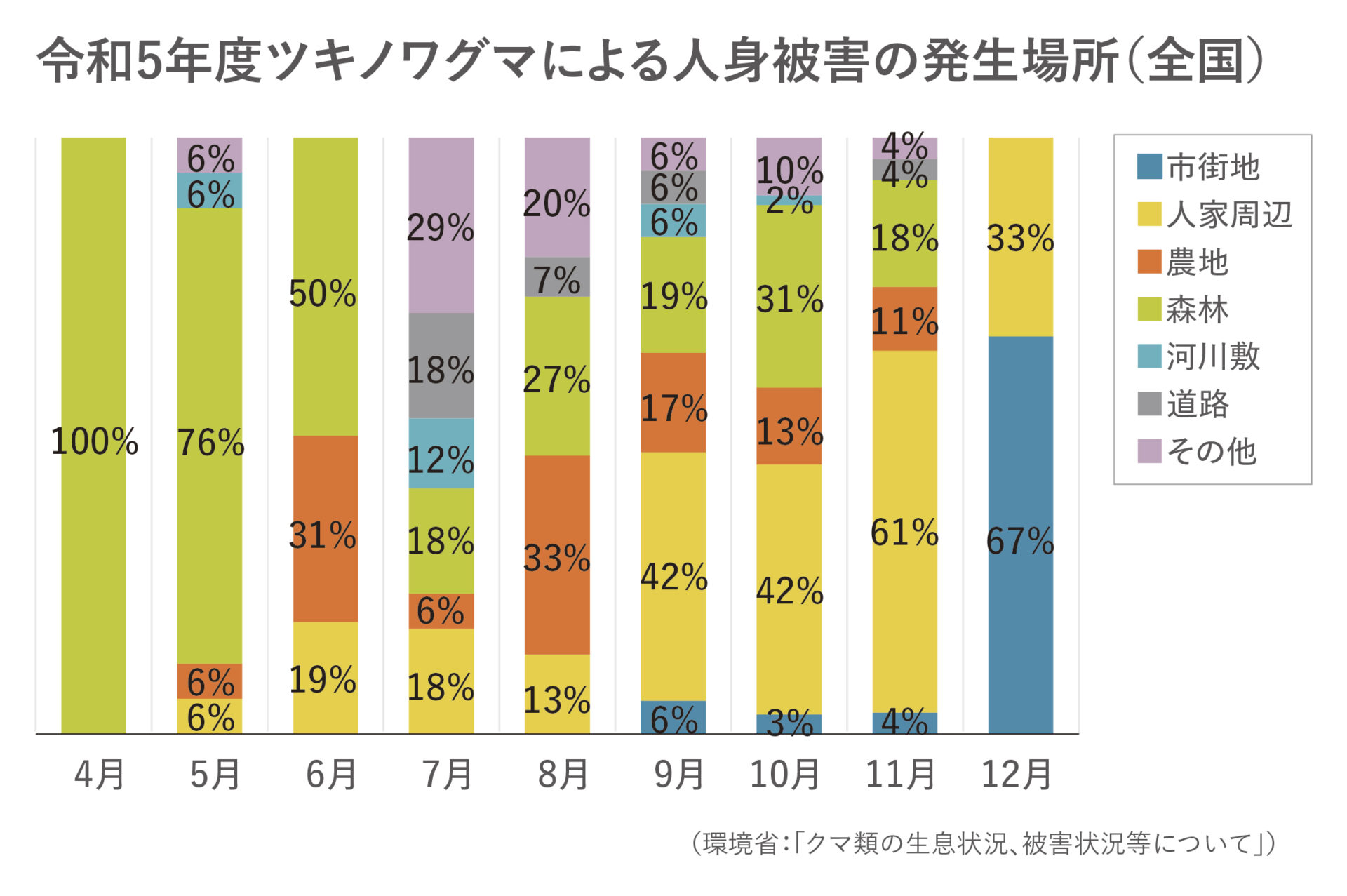

日本に生息しているクマはヒグマとツキノワグマの2種類で、ヒグマは北海道に、ツキノワグマは本州と四国(九州では絶滅)に広く生息しています。クマは、11月~3月頃に冬眠をします。クマの出没は繁殖期である6月頃がピークで、その後減少し、冬眠に入る直前の10月頃に再び増加する傾向があります。

環境省によると、2023年度のクマ類の出没情報件数は2万4348件(北海道は非公開)、被害に遭った人は219人にのぼり、ともに過去最多を記録しました。この年は特に岩手県、秋田県などの東北地方の各県で9月以降に出没情報が急増しましたが、これはクマの餌となるどんぐりなどが大凶作となったためと考えられています。しかし、どんぐりなどが豊作となった2024年度も、前年より減少しているものの出没情報件数は2万件を超えています。2004年に最初のクマの大量出没が起こって以来、年によって違いはあるものの、クマ出没の頻度が増えています。

クマの出没と被害が増加している背景には、クマの分布域が拡大し人間の生活圏に近づいていることがあります。クマと遭遇するのは山に行った場合という常識が、クマは人間の生活圏へも出没するものへと変わってきています。

クマは森林などの山の奥から続く緑地を利用して林の端まで出没し、そこからは河川を伝って、農地や市街地などの人間の生活圏へ入ってくるとみられています。餌を求めて人間の生活圏に出没したクマが人間の生活音に慣れ、庭や畑の果実や作物、残飯などの存在も学習することで、市街地周辺で暮らすようになります。このようなクマのことをアーバンベアと呼びますが、人間への警戒心が薄く、襲いかかってくる恐れもあります。

なぜ野生動物が人間の生活圏に近づいているの?

では、なぜクマの分布域が人間の生活圏に近づいているのでしょうか。その理由となっているのが、気候と人間社会の変化です。東京農工大学大学院の国際共同研究チームが、日本での過去約40年間にわたるツキノワグマやイノシシなど6種の大型哺乳類の分布域を検証した結果、降雪量の減少と耕作放棄地の増加によって分布域が拡大してきたことが明らかになっています。検証結果によると、1978年に比べて2010年代の分布域は、ツキノワグマが2倍、ヒグマが1.9倍、ニホンジカが2.6倍、ニホンザルが2.1倍に拡大しています。かつての分布域の中心は山岳地帯でしたが、今では各地で人の生活圏やその周辺にも分布域が拡大しています。

クマなどの野生動物は、積雪や人間の活動が少ないなどの、生息に適した場所を優先して分布域を拡大するとされています。近年は地球温暖化に伴い降雪量が減少していることに加え、特に地方では過疎化が進み人間の住まない場所や耕作放棄された土地が増加しています。かつては緩衝地帯となっていた里山が荒廃したことで、人とクマの生息域が近づいているのです。

また、研究チームはクマなどによる人身被害のほか、ニホンジカの生息密度の増加によって植物の植生状況が変化していったり、山林の土壌が流出していったりすることや、野生動物の分布域拡大に伴う人獣共通感染症の感染リスクの拡大などについても指摘しており、今後、それらのリスクはさらに拡大していくことが懸念されています。

被害を防ぐためにはどうすればよい?

では、どうすれば、クマなどの野生動物による被害を減らしていくことができるのでしょうか。それにはまず、人間の生活圏に近づけないこと、そして野生動物と人間とが住みわけができるようにしていくことが挙げられます。

地域ではどんな取り組みが行われている?

野生動物の餌となるようなもの(誘引物)があることが、クマなどを引き寄せ、居座らせてしまうとされています。そのため、誘引物となるものを減らしたり、近づいてきたら撃退するような対策を実施したりしていくことで、出没を抑制していく方法が推進されています。

また、住宅や農地と接する里山といった緩衝地帯を、クマなどが進入しづらく隠れにくい環境に整備することも重要とされています。河川敷などからの侵入を防ぐためには、見通しを良くしていくことや、電気柵を設置するといった対策も有効とされています。

これらの方法は、住民が主体となって地域ぐるみで進めていくことが重要ですが、過疎地域ではその担い手が不足していることも課題とされています。

【熊の誘因物になるものと対策方法】

| 誘引物 | 対策方法 |

| 果樹、公園の樹木 | ・不要なものは伐採。伐採が難しいものについては、剪定して管理できるサイズにする、トタンを巻く、電気柵で周囲を囲う ・落下した果実を放置しない |

| ハチの巣 | ・可能であれば除去 |

| 生ゴミ (残飯、廃油、食用油) |

・屋内で保管し、収集日当日の朝に出すようにする ・クマが開けることができない構造のゴミ箱やゴミ集積場を導入 |

| 発酵食品、ペットフード、 ペンキ塗料、有機肥料、 家畜・養魚飼料、油かす、 燃料など | ・屋内で保管し、クマが屋内に侵入できないよう設備を強化 |

| 農作物の放棄残滓 (廃果や野菜くずなど) |

・土中深くに埋めるか、電気柵で周囲を囲う |

| 田畑や果樹園などの農地、 養蜂箱、畜舎、養魚場など |

・電気柵で周囲を囲う |

(環境省「クマ類の出没対応マニュアル」をもとに作成)

自然との共生はできるの?

2025年9月から、改正鳥獣保護管理法が施行されました。これまでの鳥獣保護管理法では、住居集合地域や建物・乗物・飼養動物に向けての銃猟、夜間の銃猟を禁止していました。しかし、近年、クマの出没件数の増加や出没したクマが建物に立てこもるなどの状況も起きていることから、今回の改正で、人間の生活圏にクマなどが出没した場合、地域住民の安全の確保などの条件を満たした上で、市町村の判断で特例的に銃猟が許可されることとなりました。

このように、状況によっては野生動物を駆除することで人間の安全性を確保していく一方で、考えていかなければならないのが野生動物との共生です。

環境省は地域ごとのクマの数や分布域を保ちながら被害を軽減させていくためには、ゾーニング管理が必要であるとしています。ゾーニング管理では「クマ類を保護するゾーン(コア生息地域)」と「人間活動を優先するゾーン(防除地域・排除地域)」の間に「緩衝地帯とするゾーン」を設定して、ゾーンごとに適切な管理を行っています。保護を目的とするゾーンを生息状態によって設定する一方で、人間活動が盛んな地域や居住地など人間活動を優先するゾーンでは、農林水産業への被害の防止や人間の安全を最優先にするという考え方です。そして、その間の緩衝地帯とするゾーンでは、人間活動を優先するゾーンへの出没を抑制していきます。

ゾーニングによる適切な管理を行っていくためには、クマの出没情報の収集、出没時の対応方針なども含め、その地域で適切な対応や対策について共通の認識を持つことが必要とされています。

このようなゾーニング管理は、国立公園や世界遺産、ユネスコエコパークなどの保護地域の設定に際して多く採用されています。日本における人間の生活圏と近い場所での野生動物との共生の代表ともいえる「奈良のシカ」でも以前から取り入れられています。

奈良公園とその周辺に生息する野生のシカは「神鹿」として古くから保護され、天然記念物「奈良のシカ」として指定されています。その一方で、人間がシカに噛まれるなどの人身被害や、奈良公園の周辺の地域におけるシカによる農作物への被害などの問題も起きています。

そのため、奈良県では重点保護地区(A地区)・保護地区(B地区)・緩衝地区(C地区)・管理地区(D地区)の4区域に分けて対応を行ってきました。

一方で近年、緩衝地区で捕獲されたシカのずさんな管理などが明らかになったことから、保護と管理のあり方について見直しが進められています。

「奈良のシカ」のように、長年にわたり共生が進められてきた地域でも、さまざまな課題を抱えています。人間と野生動物の共生は、環境や社会の変化などに応じて見直しを行っていかなければならない難しい問題となっています。

ポイントを確認しよう

クマに遭遇した場合、こうすれば確実に助かるという正解はありません。遭遇しない努力をすることが一番とされていますが、アーバンベアのようなクマは人間の生活圏でも遭遇する可能性が高まっています。クマの分布域が広がってきた背景には地球温暖化や少子高齢化の影響があります。これら現代社会の大きな課題の影響が、クマの出没件数の増加からもうかがえるのです。

クマの増加の要因に関心を持つとともに、野生動物と共生していくために私たちにもできることはあるのか、考えてみる機会にしてみましょう。

※執筆:NPO現代用語検定協会

これからの教育を担う若い先生たちに向けた、

学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。

何気なく口にする駄菓子(chips)のように、

気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。