目次

「中学生って、どのくらい勉強すればいいの?」

「家での学習時間、〇時間では足りないですか?」

生徒からそう聞かれて、答えに迷ったことはありませんか?

本記事では、塾や学校での授業を除いた「家庭学習の時間」に焦点を当てて、中学生の勉強時間の目安や傾向についてご紹介します。

日々の学習指導や面談では、生徒一人ひとりに合わせた声かけや家庭学習の習慣づくりを支援する場面も多いものです。中学生の平均勉強時間や、定期テスト前・受験期の勉強時間の目安を知っておくことで、先生として説得力をもってアドバイスできるようになります。

また、塾での学びをさらに深めるためにも、家庭学習の質や時間の使い方が重要なポイントとなります。

そこで、以下の4つの視点から、家庭学習のサポートに役立つ情報を分かりやすく紹介します。

- 中学生の家庭での学習時間の平均と傾向

- 定期テスト前・受験期の勉強時間の目安

- 勉強時間を確保する工夫と声かけ

- 成果につながる勉強時間の使い方

生徒一人ひとりに合った勉強のリズムをイメージしながら、それぞれの生徒に適したサポートを考えていきましょう。

データで見る中学生の平均勉強時間

実際に、中学生は、普段どれくらい家庭学習に時間を使っているのでしょうか。

ここでは、塾選ジャーナルが2024年に実施した調査をもとに、学校や塾の授業時間を除いた「家庭での勉強時間」の平均を、平日・休日・学年別に紹介します。

学校や塾で学んだことを定着させるためにも、家庭での学習時間は非常に重要です。生徒一人ひとりの学習状況を把握する際の目安として、参考にしてみてください。

中1・中2・中3の平均勉強時間は?

では、塾選ジャーナルが2024年に実施した調査(有効回答数:100)をもとに、学年ごとの平日の家庭学習時間を見ていきましょう。

| 学年別の平均勉強時間(平日) | |

|---|---|

| 学年 | 平均勉強時間 |

| 中1 | 約1時間 |

| 中2 | 約1時間38分 |

| 中3 | 約1時間51分 |

どの学年でも、平日は1時間以上の家庭学習を習慣にしている生徒が多く、学年が上がるにつれて勉強時間が増えていることが見て取れます。

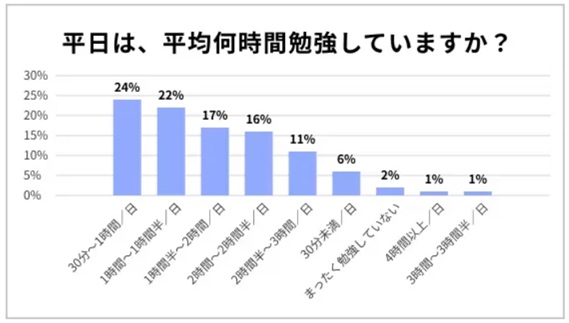

同じ調査から、平日・休日それぞれの家庭学習時間についても見てみましょう。

平日の学習時間(上位)

🔸30分〜1時間:24%

🔸1時間〜1時間半:22%

🔸1時間半〜2時間:17%

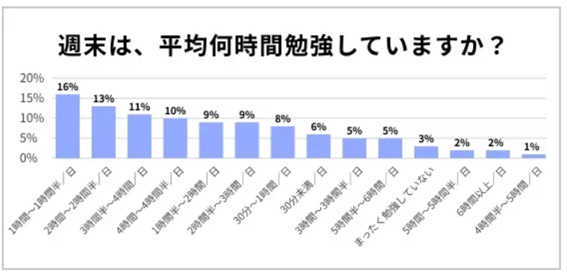

休日の学習時間(上位)

🔸1時間〜1時間半:16%

🔸2時間〜2時間半:13%

🔸3時間半〜4時間:11%

このように、休日のほうが長時間学習している生徒が多いことが分かります。

平均勉強時間のデータから見えてくる傾向

学年別の調査結果を見ると、家庭学習の時間は、学年が上がるにつれて少しずつ増えていることが分かりました。特に中学3年生は平日でも平均で2時間近く勉強しており、日々の生活の中で意識的に受験勉強に取り組んでいる様子がうかがえます。

また、休日は3学年通して、よりまとまった学習時間を確保している傾向が見られました。学校や塾の授業、宿題、部活動や習い事などで平日は忙しく、勉強にあてられる時間は限られがちですが、休日は比較的ゆとりがあり、意識的に学習に向かう家庭も多いと考えられます。

学年や生活スタイルによって、家庭学習にかけられる時間には個人差があります。そのため、「自分はこれで足りているのか」「もっとやるべきなのか」と、不安に感じる生徒も少なくありません。だからこそ、学年や目標に応じた勉強時間の目安や、前向きになれる声かけを伝えていくことが大切です。具体的な目安があることで、生徒自身が見通しを持って取り組みやすくなり、安心感にもつながります。

たとえば、「中3になると、平日でも平均2時間くらい家庭学習の時間を取っているよ」「平日は宿題で精一杯なら、休日がんばろう。3~4時間確保できると理想的だね!」というように、具体的な目標時間を示すことで、生徒のモチベーションを高めることができます。

同じ調査では、塾に通っていない生徒よりも通っている生徒のほうが、家庭学習の時間も長くなる傾向があることも分かっています。声かけや宿題によって、自宅でも予習や復習に取り組む習慣が身につきやすくなります!

定期テスト前・受験期の理想的な勉強時間

定期テスト前や受験期は、特に力を入れて勉強したい時期です。どれくらいの勉強時間を確保するのが理想的なのか、見ていきましょう。

ただし、ここで示しているのはあくまで目安となる時間ですので、実際には生徒一人ひとりの状況を見て判断していく必要があります。

学年別・定期テスト前の勉強時間の目安

定期テスト前は、普段の学習よりも勉強時間をしっかり確保したい時期です。

| 定期テスト前の勉強時間の目安 | |

|---|---|

| 中1 | 1.5〜2時間 |

| 中2 | 2〜3時間 |

| 中3 | 3時間以上 |

定期テストは、学年が上がるごとに範囲が広がり、内容が応用的になっていきます。また、特に中3は、受験学年として、定期テストを内申対策の一環と捉えた計画的な学習が求められます。中1から徐々に学習習慣を身につけていき、受験期に入るまでには、どの子も適切な学習時間が確保できるようにしていきましょう。

上記の学習時間を目安として、テスト範囲の広さや、生徒自身の理解度に応じて適切な学習時間を提案しましょう。

なお、定期テストの範囲は、通常、実施の10日ほど前に発表されることが多いようです。が、それよりも少し早く2週間〜3週間前から、範囲の目安を立てて準備を始めると、余裕をもって取り組むことができます。

定期テストの勉強で特に注意したいのは、「一夜漬け」にならないようにするということです。「テストまで、あと〇日。だから今日は、これを勉強する」といった具体的な確認を通して、生徒が自分で学習計画を立ててその通りに進められるよう、サポートしていきましょう。

受験期の勉強時間の目安

受験勉強が始まる時期になると、これまで以上に学習時間が必要になります。定期テストの前でなくとも、一般的に平日で3〜5時間、休日は5時間以上の学習が目安とされています。

とはいえ、「今日から毎日4時間!」など、一気に勉強時間を増やそうとすると、途中で息切れして続かなくなってしまう可能性があります。夏休みや模試の時期などを区切りとして、少しずつ勉強時間を増やしていくのがおすすめです。「今は1日3時間だけど、来月は4時間を目指そう」というように、段階的な目標設定を先生がサポートすることで、生徒が無理なく学習時間を増やしていけるでしょう。

特に部活動を引退した直後の時期は、急に時間の使い方が変わるため、生徒には戸惑いがあるはずです。新たな生活リズムをスムーズに定着させて、相応の学習を習慣化できるよう、支援することが大切です。

ただ長時間勉強すれば、成果が出るわけではありません。集中力が途切れると、学習効率も下がってしまいます。受験期でも適度な休憩を合間にはさみながら、メリハリのある学習で集中力を維持しましょう。

勉強時間の確保の仕方と効率的な使い方

理想的な勉強時間や目安が分かっていても、実際には、「家にいると、思ったように学習の時間が取れない」「課外活動に追われて勉強が後回しになる」といった悩みを抱える生徒も少なくありません。先生として、生徒の実情に寄り添いながら、時間の使い方や学習リズムの整え方を一緒に考えて進んでいくことが大切です。

ここでは、中学生が無理なく適切な勉強時間を確保し、習慣化していくために、先生が実践できる工夫や声かけのヒントを紹介します。

時間を見える化してメリハリをつける

「時間がない」と感じている生徒も、実際にはスマホや動画、ゲームなどに多くの時間を使っていることがあります。まずは、1日の行動を一緒に振り返って、どこに使える時間があるかを「見える化」してみましょう。

たとえば、

- スマホのスクリーンタイムを確認する

- 手帳などにざっくりと1日の流れを書き出す

- タイムスケジュール表を作り、余白を見つける

というように、1日の行動を視覚的に把握することで、「ここなら勉強に使えるかも」という気づきにつながります。

また、娯楽の時間を完全にカットするのではなく、「勉強が終わったら、〇分間までなら動画を見てもよい」など、ルール化してメリハリをつけるのも効果的です。

生徒が自分の生活時間の流れを意識できるようになると、勉強時間の確保だけでなく、日々の過ごし方全体が整っていくでしょう。

生活リズムに合わせて勉強を習慣化する

「毎日〇時から勉強する」と決めても、なかなかその通りに続けられない生徒は少なくありません。そこでおすすめなのが、タイムスケジュールをきっちり決めるのではなく、生活の流れの中に勉強時間を組み込む方法です。

たとえば、

- 学校から帰ったら、すぐに30分間の復習

- 夕食後に予習を終わらせてから入浴する

- 朝食前に英単語を10個覚える

など、1日の流れの中で、どのタイミングで何をするかが決まっていると、習慣として定着しやすくなります。

生徒の日々の生活リズムを確認し、無理なく取り組めるタイミングや学習内容を一緒に考えてみてください。「帰宅後にダラダラしがちなら、そこに15分だけ課題に集中する時間を組み込もう」といったように、実際的な提案ができるとよいでしょう。

すきま時間を上手く使う

部活や習い事など個々の事情で、まとまった勉強時間が取りにくい生徒もいるでしょう。その場合は、ちょっとしたすきま時間を勉強に充てる工夫が効果的です。

たとえば、

- 通学中:英単語や、歴史の年号などの再確認

- 放課後、塾や習い事開始までの空き時間:その日に学校で習った内容のノートやテキストの見返し

- バス・電車や保護者の送迎、外食時などの待ち時間:1問だけでも数学の計算問題を解いてみる

というように、5~10分程度の時間でもできる学習を用意しておくと、時間確保のハードルが下がります。10分のすきま時間でも1日に3回できれば、平日5日間だけでも合計2時間半の学習時間を確保できます。

生徒の生活リズムを踏まえ、「どんな場面で、どんな学習にすきま時間を活かせるか」を一緒に探ってみましょう。

なお、家庭の状況によっては、毎日の学習リズムを整えるのが難しいケースもあるかもしれません。そのような場合も、無理のない範囲で柔軟に、日々の中でうまく学習を積み重ねていけるようサポートしていきましょう。

見て、聞いて、書いて。各生徒の認知特性に合わせた「得意な覚え方」で、楽しみながら身につきます!

個々の生徒に合った勉強法を提案する

勉強時間をしっかり確保できていても、それだけで成果が約束されるわけではありません。大切なのは、個々の生徒の「理解度や特性に合った学び方」を見つけて、実践できるように提案することです。

たとえば、

- 暗記が苦手な生徒には

教科書や単語帳を眺めるだけでなく、「覚えた内容を紙に書き出してみる」「誰かに説明してみる」など、アウトプットを中心にした復習方法を勧める。 - 書くのが苦手な生徒には

ノートでまとめることや漢字練習等を負担に感じがちな生徒には、「声に出して覚える」「デジタル教材を活用する」など、書くことを減らした学習方法を勧める。

というように、生徒に合った勉強法の工夫の仕方を、先生が一緒に考えてあげてください。

生徒によって合う勉強法はさまざまです。日頃の指導の中で、「何が得意で、どこでつまずいているか」「どんなやり方だと集中しやすいか」など、学習方法との相性を見極めていきましょう。単に「もっと勉強しよう」と勉強時間の確保を勧めるのではなく、その生徒にとって、より適した続けやすい勉強法を一緒に見つけて取り入れていくことが大切です。そのような学習方法の最適化が、学習習慣の定着やモチベーションの維持につながります。

毎日決まった勉強時間を確保する習慣が身につくと、誰かに言われたから勉強するのではなく、自分から前向きに学習に取り組むようになっていきます。時間の使い方を一緒に考えて工夫することは、生徒の学びの姿勢そのものを育てるサポートでもあるのです。

必要な勉強時間の目安を知り、指導に自信をもって向き合おう

信頼性の高い調査結果から現在の中学生の傾向を押さえておくことは、言うまでもなく、指導において欠かせません。「今、どれくらい頑張ればいいですか?」という生徒の疑問に対し、傾向をもとにした学年・時期相応の勉強時間の目安や、実践的な学習アイデアの提案ができるようになると、先生自身が、さらに自信をもって指導や面談に臨めるようになります。

大切なのは、生徒が「ただ勉強時間を増やす」ことが、そのまま学習効果に結びつくのではないということです。だからこそ、先生から、無理なく習慣化できる勉強法の提案や、個々の生徒に合った学習スタイルのサポートをすることも、とても重要です。短い時間も活かして成果につなげる工夫で、学習の対時間効果と生徒の意欲アップをめざしましょう。

この記事では、中学生の勉強時間の目安や、学習の最適化につながるサポートのヒントを紹介してきました。ぜひ、日々の声かけや学習指導に役立ててみてください。

これからの教育を担う若い先生たちに向けた、

学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。

何気なく口にする駄菓子(chips)のように、

気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。