目次

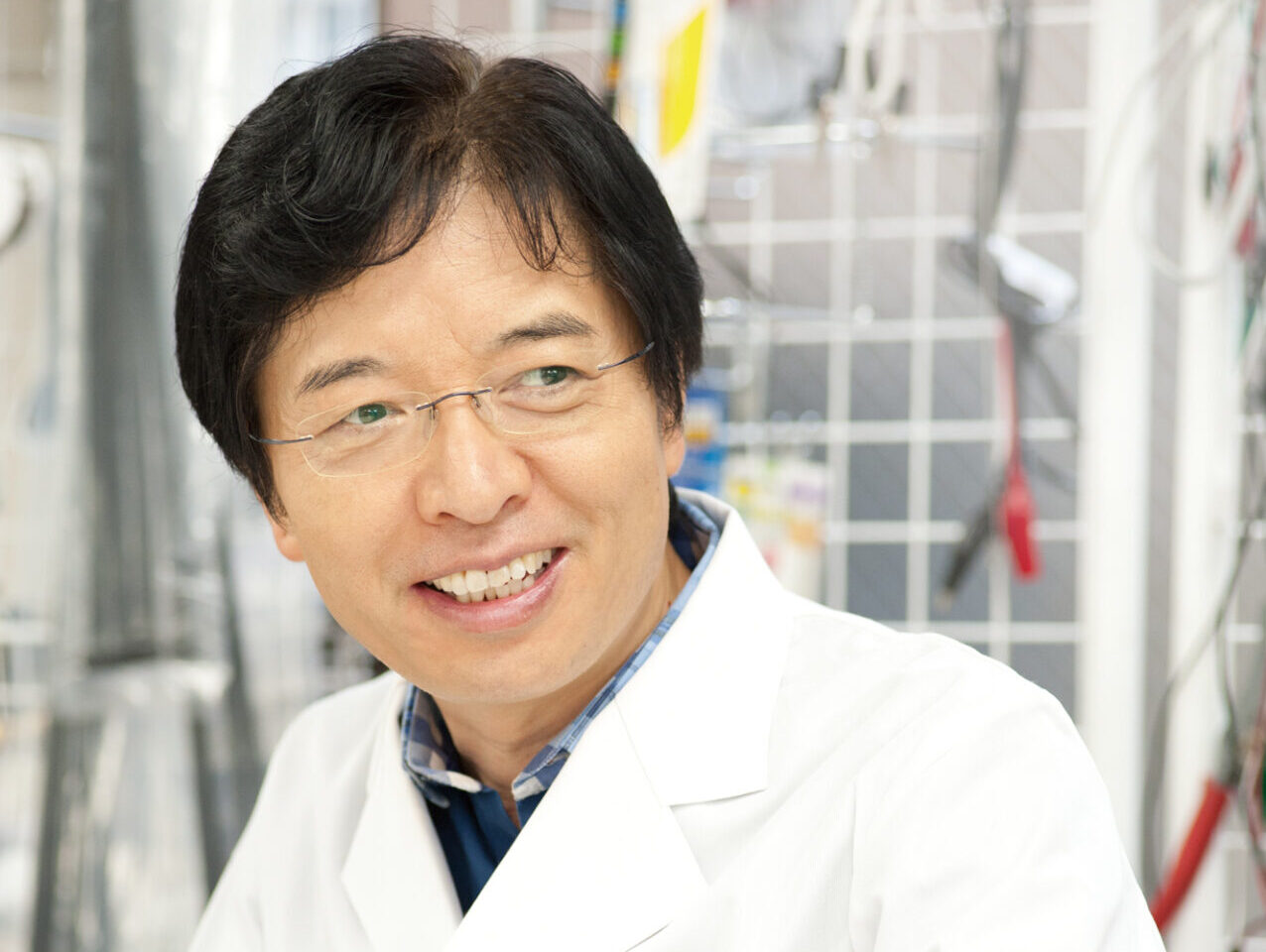

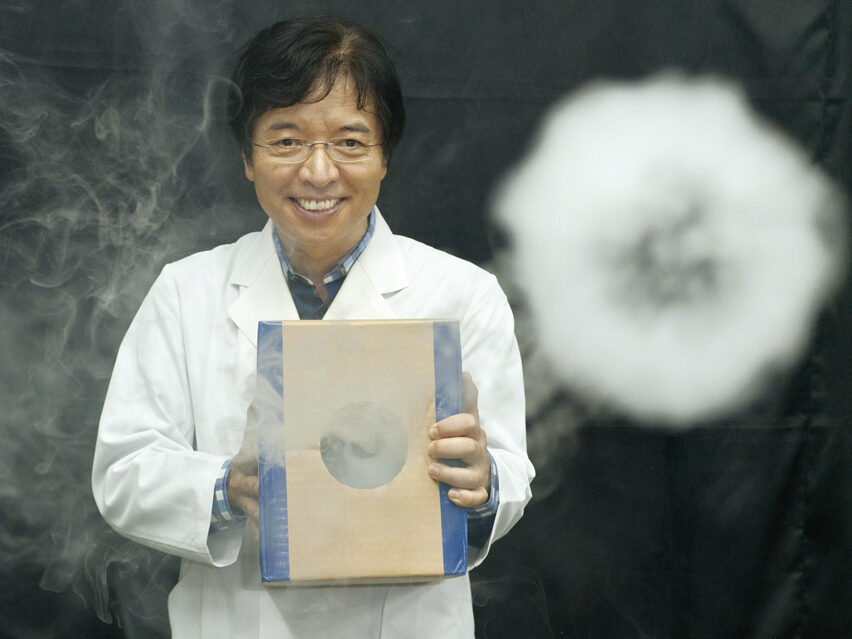

米村でんじろう先生といえば、科学実験。段ボール製の箱をたたくと丸い煙が飛び出す「空気砲」、手をつないでビリっとなる「静電気」、部屋の中をぐるりと回る「ペーパーブーメラン」といった、シンプルだけどハッとする実験を、数多く考えて発表している。科学の楽しさに気づき、「なぜ?」 「どうやって?」につなげるための実験は、どのように考えているのか、その極意を聞いてみた。

日常と科学はつながっている

少年時代の未来志向の風潮が土台だった

理科への興味のきっかけは、小学校の授業。実験や野外観察がある理科の時間がとても楽しみだった。それにくわえて、当時の時代の風潮も後押しする。

「東京オリンピックが小学生4年の時で、その頃からだんだんとテレビが普及し始めるんですね。『ウルトラマン』『鉄腕アトム』『鉄人28号』といった作品が放映され、そこに描かれるロボットや宇宙の話を見聞きして、科学に興味を持ちました。宇宙旅行は当たり前、自動車が空を飛ぶというような未来の話があふれていました。

人類が初めて月面に降り立ったのが、中学3年の時でした。高度経済成長期でもあり、科学技術はとても夢のあるものと思われていて、そうした時代の影響を受けたんだと思います」

学校の図書室にある科学の読みものや、偉人伝、雑誌では『子供の科学』(誠文堂新光社)などを熱心に読み、NHKの科学番組を食い入るように見ていた。

「学校でも理科教育関連に予算が多く割かれて、先生も熱心でした。科学教育がちょうど盛り上がっている時期だったんですね」

身近なものを工夫して実験材料にする

そんななか、思い出深い実験は「浮沈子」。水が入った容器を押したり離したりすることで、中にあるものが浮いたり沈んだりする。シンプルだが、哲学者でもあり数学者でもあったデカルトが発明したといわれる由緒ある科学実験だ。

「今だと実験工作キットがあって簡単にできますが、僕が子どもの頃はそうした商品はないですから、材料集めから始めます。空き瓶や、しょうゆ入れなどを使って試行錯誤をくり返す。浮沈子のほかに電気ベルも作りましたが、ラジオの中のエナメル線を釘に巻きつけて電磁石にしました」

実験に身近なものを使うのは、今でも心がけていることのひとつだ。

「都会育ちだと材料が手に入りやすいので本格的なラジオを作ったりできたのでしょうが、僕はかなりの田舎だったので、何事も自分で考えて工夫していました」

中学、高校と進むにつれ、実験工作は本格的なものになっていく。だが一方で、中学1年の時につまずいた英語が、高校3年まで足を引っ張り、大学受験に失敗。三浪したのち、東京学芸大学に入学した。

「教員養成の大学ですが、教師になるつもりはまったくありませんでした。浪人生活からの解放感で、典型的な勉強しない大学生でしたね。アルバイトで家庭教師をやりましたが、良い教師ではなかったです」

生徒たちの興味を引くにはインパクト勝負

初めて教壇に立ったのは、かなり自由な校風の高校だった。

「教科書を使っても使わなくてもよくて、教師が自分で考えて授業をしているところでした。僕は、黒いシートを貼り合わせて、太陽光を浴びると温まって上昇するソーラーバルーンを生徒たちと作ったりしました」

非常勤の教師として3年ほど勤めたのち、29歳の時に都立高校に就職。ここで厳しい現実に直面することになる。進学校ではなかったため、生徒はまるで先生の話を聞かず、授業が成り立たない。そこで、自分の得意な実験をやって、すこしでも生徒の興味を引こうとした。

「授業のはじめに、手をつながせて静電気を流す実験をしました。ビリっとくるのでインパクトはすごいです。その後に仕組みを説明しましたが理解していたかどうか……。ブーメランを飛ばすのもやりましたが、基本的にこうした実験はつかみにしかならない。理科そのものに興味があるわけではないですから、モチベーションが長続きしない。僕も、つかみから勉強につなげていく力量がありませんでした」

ほかにも、野外観察に連れ出したものの帰ってくるころには生徒の人数が減っていたり、温度計を作る実験をしても、ガラスの破片が刺さったり、指を火傷したりと、必ずしも授業はうまくいかなかった。だが生徒たちにとっては授業の中身よりも印象に残っていたことがある。

「先生って幸せそうだよねー、退屈しなさそうと、よく言われました。僕が熱心に実験をやっていると、おもしろそうに見えるんでしょうね」

落ちこぼれた生徒の“氷を溶かす”ことはできる

「理科の授業の目的は、理科に親しんで、科学の考え方をある程度身につけることであって、教科書をすべて習得して知識を詰め込むものではありません」

受験になれば話は変わってくるが、少なくともまず興味を持たないと何も始まらない。物理や数学といった言葉を見るだけでアレルギー反応を起こす生徒もいる。自身が英語で落ちこぼれた経験は、そんな生徒の気持ちを理解するのに役立った。

科学の歴史を知ることで理科を身近に感じる

「たとえば静電気の実験。今でこそ電気はインフラとしてなくてはならないものですが、昔は役に立つものとは誰も思ってはいなかった。たまたま電気がたまってしまって感電する、驚く、電気の正体は何だろう、電気の起こし方は? という人々の実験の歴史があるんですね」

実験が学力に直結するわけではない。だがこうしたドラマを知ると、科学が数式だけで表される無味乾燥なものではなく、人間が時間をかけて解明してきた結果だとわかる。だからこそ、おもしろい。そして、日ごろ使っているもので実験することで、日常と科学の世界は地続きだとわかる。でんじろう流実験の真髄は、そこにある。

子どもたちの好奇心を引き出すでんじろう流3つのポイント

驚きを与えて、そのインパクトを心に植えつける

ただ法則や公式を覚えるのは苦痛でしかない。まずは、きっかけづくり。不思議、脅威、とにかくすごい! がスタートだったりする。昔の人の驚きを追体験してこそ、そこから生まれた法則が真に迫ってくる。好奇心は驚きから始まる。

実験(学習対象)が「特別なもの」にならないように日常的にある身近なものを道具として使う

驚きが大切とはいえ、実験材料に特殊なものを使ってはいけない。学校で特別なことをすれば、勉強が特別なものになってしまう。学校で成り立っている事実、教科書に書かれている事実は、家で起きる事実と何ら変わらない。法則はすべてに通じるもの。

大人自身が楽しんで熱心に取り組んでいる姿を見せる

生徒は大人の態度に敏感。教師にやる気がなかったり、教師自身が楽しいと思っていないことを、必ず感じ取っている。自分自身が心の底からおもしろいと思っていることは、いつか生徒に届くはず。「先生って幸せそうだよねー」は褒め言葉だ。

PROFILE | よねむら・でんじろう

1955年千葉県生まれ。東京学芸大学大学院理科教育専攻科修了。講師や教諭を務めたのち、1998年「米村でんじろうサイエンスプロダクション」設立。サイエンスプロデューサーとして活躍中。

文・屋敷直子 撮影・田中秀典

※この記事は2016年12月に掲載されたものを転載しています

これからの教育を担う若い先生たちに向けた、

学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。

何気なく口にする駄菓子(chips)のように、

気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。