目次

先生の自己紹介は、生徒や保護者からの第一印象を決める大事な時間。でも「どんな内容を盛り込むべき?」「長さはどのくらい?」「気を付けたほうが良いことは?」と、疑問や不安を抱える先生もいるでしょう。この記事はそんな方のために、以下の内容を解説します。

- 自己紹介のポイント&例文

- 自己紹介で注意すべきこと

「授業やクラス運営を成功させたい」と考える先生は、自己紹介をうまくこなして最高のスタートを切りましょう。記事後半では、自己紹介をおもしろくするワザも紹介します。ぜひ最後までお読みください!

先生の自己紹介のポイント&例文【シーン別】

まずは以下の表で、先生が自己紹介をする場面について、ざっくり把握しましょう。学校の先生をベースにしていますが、塾講師のみなさまも使える内容です。

| シーン | 時期 | 相手 | 時間(目安) |

|---|---|---|---|

| 1.着任時 | 着任日の朝 | 他の先生 | 30秒〜1分 |

| 2.始業式 | 新年度初日 | 全生徒 | 30秒〜1分 |

| 3.担当クラス | 最初の学級活動 | 担当クラスの生徒 | 10〜20分 |

| 4.初授業 | 最初の授業 | 授業するクラスの生徒 | 5〜10分 |

| 5.保護者会 | 4〜6月のいずれか | 担当クラスの保護者 | 2〜3分 |

上の表にある5つのシーンで話す内容や例文について、以下に紹介します。

1.着任時

新しく着任した先生は、新年度の最初にほかの先生たちへ向けた挨拶と自己紹介をします。校長先生の紹介に合わせた一礼だけで済むこともありますが、自己紹介を頼まれたときの準備はしておきましょう。主な内容と自己紹介文の例は、以下のとおりです。

【内容】

- 名前

- (転任者の場合)前の学校

- 担当教科

- 担当学年

- ひとこと

【例】

おはようございます。本日からこのまなび中学校で働かせていただくことになりました田中 まなと申します。(※転任者の場合、)これまではちしき中学校で働いておりました。

担当教科は社会で、こちらでは3年生の指導を中心に行います。みなさんと協力して、円滑な学校運営ができるように努めてまいりますので、どうぞご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

着任時の自己紹介は簡潔な言葉で行いましょう。歓迎会が行われる場合は、そういった場でもっとカジュアルに話ができます。

2.始業式

新しく着任した先生は、始業式でも自己紹介をします。名前が読み上げられて「よろしくお願いします」と言うだけで終わる可能性もありますが、念のため準備しましょう。

【内容】

- 名前

- 担当教科

- 担当学年

- 生徒へのメッセージ

- ひとこと

【例】

生徒のみなさん、おはようございます。今年度からまなび中学校で、3年生の社会を教えることになった田中 まなです。

みなさんに会うのが楽しみで、今朝は校門に立っていましたが、全員が明るく挨拶してくれたので本当に嬉しかったです。これからの授業や学校行事を、とても楽しみにしています。

今日から、どうぞよろしくお願いします。

新学期のことで頭がいっぱいで話をまともに聞いていない生徒が大半なので、短くてもOKです。ただ、生徒へのメッセージをひとこと加えるだけで、先生らしくなりますよ。

- 校歌を歌う姿がよかった

- 先生の話を聞く姿勢がよかった

- 教室がきれいに掃除されていた

生徒へのメッセージでは、「褒める」と「期待する」の2点を意識しましょう。

3.担当クラス

担当クラスの最初の学級活動、いわゆる「学級開き」でも自己紹介をします。この時間の話は、教員が最も力を入れて準備すべきものの1つです。なぜならスタートの印象が、今後のクラス運営に大きく影響するからですね。自己紹介を含めた最初の挨拶の主な内容と例は、次のとおり。

【内容】

- 名前

- 担当教科

- 自分について(自己開示)

- 学級運営のルール

- 生徒へのメッセージ

【例】

みなさん、おはようございます!

新学期からこのクラスの担任として、みんなと一緒に過ごすことになった田中 まなです。担当の教科は、社会です。この1年間が素敵なものになるように、ともに頑張っていきましょう。

ちなみに先生の趣味は…、特技は…です。

では、先生の自己紹介はここまでにしましょう。

先ほどの始業式で、みなさんが真剣な表情で先生方の話を聞く姿を見て、このクラスなら「たくさんのことが成し遂げられる」とすぐに感じました。みなさんは、大きな可能性を秘めています。一緒に多くのことを学び、みんなで成長していきましょう。

さて、その第一歩として、今から4つ心に留めておいてほしい約束ごとをお伝えします。みんなの1年をより良くするために、しっかり聞いてくださいね。

まず1つ目は『互いを尊重し合う』こと。クラスメイトや先生、この学校にいる人に誰一人同じ人はいません。お互いを尊重し合うことで、誰もが自分らしく過ごし、学び、成長できる環境を作りたいと思っています。人をバカにすることは、決して許されません。考えがぶつかることがあっても、誰かを仲間はずれにしたり傷つけたりする選択は、正しくありません。

次に『全力で取り組む』こと。勉強やスポーツ・芸術など、どんな分野でも、自分の最大限の力で取り組むことが、みなさんの成長に繋がります。失敗をしない人はいません。最初から諦めることなく、夢や目標を持って挑戦してください。そして成長の過程を楽しんでください。私たちが目指すのは「完璧さ」ではなく「成長すること」です。

3つ目は『心を開く』こと。人間は「喜び」も「悲しみ」も、誰かと分かち合うことができます。だからクラスでなにかを達成したら、嬉しい気持ちを分かち合いましょう。一方でクラスで問題が発生したら、その解決に必要だと思うことは率直に伝え合ってください。ひとりで悩んだり抱え込んだりするのは、よくありません。同時に、どんな意見もまず受け止める心を持つことが大事です。

最後に、『毎日を大切にする』こと。今日も含めて、人生に同じ1日はありませんし、過ぎた時間は2度と戻ってきません。授業や友達との会話・放課後の活動、すべてが貴重な時間なのです。この1年を振り返ったときに「あのとき頑張っておけば…」「あんなことをしなければ」と後悔することがないように、1日1日を大切に過ごして素晴らしい思い出を作りましょう。

この「4つの約束」を胸に刻んで、互いに支え合い、ともに成長し、そして楽しい1年間を過ごしましょう。みなさん全員が、このクラスのかけがえのない一員であり、先生の大切な教え子です。先生は、この1年が本当に楽しみです。みんなの成長した姿にワクワクします。

ではさっそく、今日という日を素晴らしい1日にしていきましょう。

皆さん、よろしくお願いします。

前半の自己紹介は、和やかに楽しく行いましょう。趣味や特技を話す自己開示は、生徒に親しみやすい印象を与える最大のチャンスです。出身や担当してきた部活動、自身の部活動の経験など、自分のことを伝えましょう。

ただし自己開示があまりに開けっ広げになると、リスクもあります。生徒との距離が近くなりすぎたりプライベートな話が独り歩きしたりして、信頼関係の構築の妨げになることも…。あくまで相手が「生徒」であることを忘れないようにしてください。

後半は、真剣にクラスに浸透させたい約束を語って、メリハリをつけることが大事です。教室を落ち着かせて、締まった雰囲気の中で話し始めてください。声のトーンを変えたり間をとったりしながら、熱意や真剣さをしっかり伝えましょう。

クラスが確定した時点でいち早く保護者に挨拶したい場合は、保護者会を待たずに取り急ぎ文書で連絡するのもアリです。もちろん可能なら、電話やメール・動画配信などで、柔軟に対応するのもOKです。ただし、所属する団体によって規約が定められている場合がありますので、違反しないよう確認もお忘れなく!

4.初授業

担当しているクラス以外の最初の授業でも、新しく接する生徒やクラスに対しては、自己紹介が必要になるでしょう。授業の時間内なので「教える」ことが優先されるべきですが、期待感を高める自己紹介ができたらベストです。

【内容】

- 名前

- 自分について(自己開示)

- 授業の進め方

- 評価の付け方

- 授業運営のルール

- 生徒へのメッセージ

【例文】

今年度、社会の授業を担当する田中 まなです。みんなの社会の知識を深めるのは当然のこと、社会のおもしろさや魅力をしっかり伝えたいと思っています。これから1年間、よろしくお願いします。

ちなみに先生の趣味は…、特技は…です。

では、先生の自己紹介は、ここまでにしましょう。

次に授業の進め方や授業で評価されることについて説明しますね。みんなの成績に関わる大事な話なので、しっかり聞いてください。まず授業の進め方は、…。次に評価のつけ方は…。

では最後に、参加する全員にとって授業が有意義な時間になるように、約束ごとを3つ伝えます。1つ目は、積極的に参加すること…。2つ目は、周囲と協力すること…。最後に、疑問は早く解決すること…。

この3つの約束を守って「楽しむときは楽しむ」。だけれど「やるときはやる」という感じで、みんなでメリハリのある授業にしていきましょう。ここまでの様子を見ていると、みなさんなら絶対にできると確信しています。では、頑張っていきましょう!

いわゆる「学級開き」より短くてOKですが、授業の約束ごともはじめに伝えるべきでしょう。ここでも、前半は自己紹介を通じて親しみやすさを感じさせ、後半にビシッとルールを伝えるのがポイントです。

初授業は、事務的な説明に追われがち。しかし時間が許すなら、生徒とコミュニケーションをとって場を温めたいところです。生徒が期待感を持ってくれれば、次の授業にも入りやすくなりますよ。

5.保護者会

新学期の保護者会では、簡単な自己紹介の後にクラスの運営方針や今後のスケジュールを説明します。伝える内容や自己紹介の例文は、以下のとおりです。

【内容】

- 参加のお礼

- 名前

- 担当教科

- 自分について(自己開示)

- 生徒の印象

- 学級運営の方針

- 今後のスケジュール

【例文】

では定刻となりましたので、会を始めさせていただきます。

本日はお忙しいところ保護者会にお越しいただき、誠にありがとうございます。本日が初めて保護者の皆様にお会いする機会ですので、会の初めに簡単な自己紹介をさせていただきます。

今年度、3年1組の担任をさせていただきます、田中 まなと申します。担当教科は、社会です。また私のモットーは…、です。その理由は、…だからです。生徒の皆さんにも、…の大切さを伝えたいと思っています。

短い挨拶となりましたが、それでは会の本題に入ります。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

さて新年度が始まりましたが、お子さまのご家庭での様子はいかがでしょうか。教室の様子を見ていると、はじめは新しいクラスになって多少の緊張感がありましたが、今は打ち解けて、賑やかになってきました。

また、お子さまどうしでプリントの受け渡しをするときに「お願いします」「ありがとうございます」と振る舞う姿を見て、いい文化があるなと感心しました。とても礼儀正しくて、頼もしいお子さまばかりです。

ただ、これから課外活動や学校行事が本格化してくると、体力的にきつくなったり、家庭学習の状況が乱れたりすることも考えられます。そういった状況を乗り越えられるように、保護者の皆さまと一緒に、お子さまのバックアップ体制を整えられれば幸いです。この1年間、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、学級運営の方針や今後のスケジュールなどを共有したいと思います。

お手元に資料はございますでしょうか。

保護者に対して話をするときは、当然ながら丁寧な言葉遣いを心がけましょう。会を通じて、保護者に安心感を与えることが大事です。自信を持って話せるように準備をしましょう。また緊張してうまく話せなくても、一生懸命に話せば大丈夫です。生徒を想う熱意は、必ず保護者に伝わります。

「はじめてなので…」や「未熟者ですが…」などの自分を卑下する発言は避けましょう。保護者が不安に思う原因になります。プロである以上、ベテランも新任も関係ありませんよ!

先生が自己紹介で注意すべきこと5選

ここでは、先生が自己紹介をするときの注意点を5つお伝えします。以下で解説することに、当てはまらないように気をつけましょう。

1.話がだらだらと長い

自己紹介は、基本的に「簡潔さ」が大事。話が長くなるときは、たいてい無駄な情報が多いときです。あなたが話したいことを話すのではなく、聞き手の目線で考えましょう。

これから関わる先生に、誰しも興味を持つはずです。しかし、あまりに話が長いとウンザリするでしょう。よく知らない趣味や特技の話を、延々と熱く語られても困ってしまいますよね。

2.自慢すること

自己紹介で、自らの経歴や実績に触れることはありますが、それが自慢話に聞こえるのはNGです。相手が誰であっても、謙虚さを持って話しましょう。

たとえば、自己紹介で「英検1級」を持っていることを生徒に伝えるのは、悪くないでしょう。しかし「持っているのは、学校で俺だけ(私だけ)だ」なんて言う先生がいたら、きっと「他の先生に対してマウントを取りたいのかな」と感じる生徒がいても不思議ではないでしょう。

3.見た目

自己紹介に限らずですが、第一印象をよくしたいなら、先生は身なりも整えましょう。なぜならどんなに優れた内容の自己紹介を行ったとしても、身なりや表情が伴っていなければ、自己紹介のよさも伝わりにくくなってしまうからです。

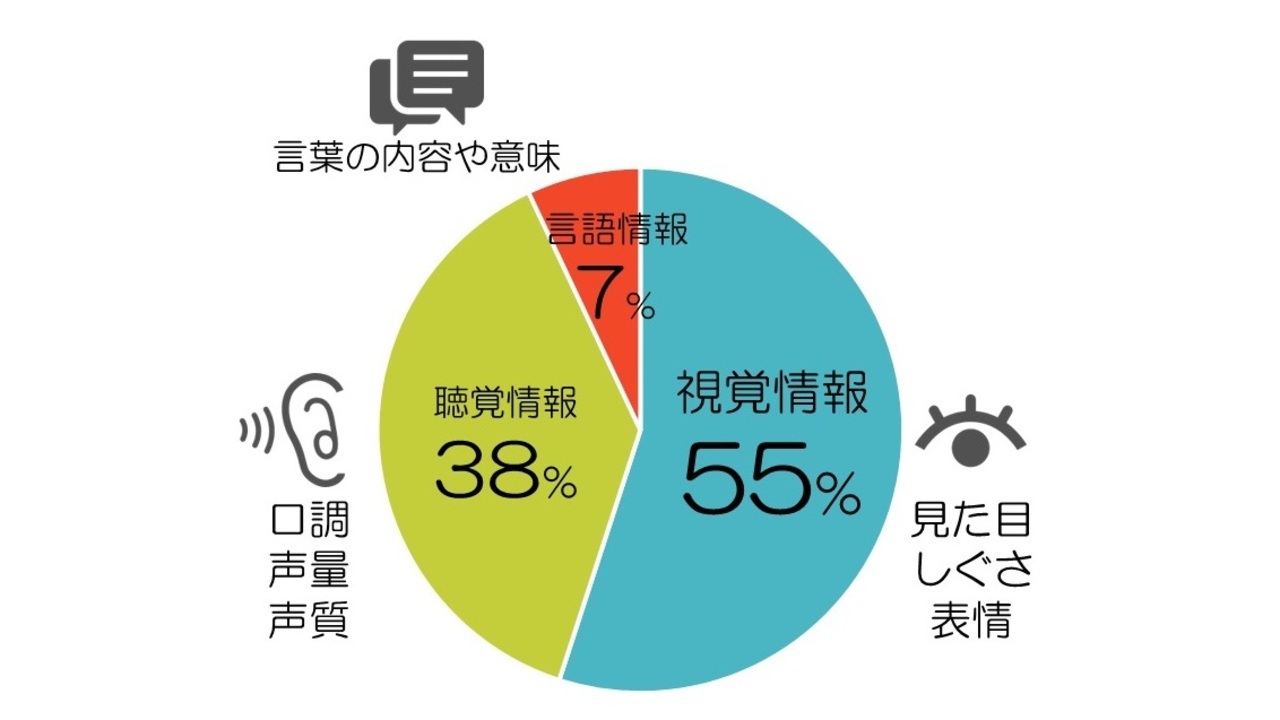

心理学における「メラビアンの法則」によると、言葉と態度や表情が矛盾している場合に、人が重視する情報は、以下のような割合になります。

- 言語情報:7%

- 聴覚情報:38%

- 視覚情報:55%

つまり自己紹介の内容がどれだけ良かったとしても、髪がボサボサで服装が乱れていたら、生徒は視覚情報と言語情報の間に矛盾を感じてしまいます。そのとき、視覚情報が最も多くの影響を与えるため、先生の印象も身なりや表情に引っ張られてしまうのです。清潔感を大事にして、先生らしい服装で対面しましょう。

4.暗い印象を与えること

生徒への自己紹介で与える第一印象は、明るいものとしたいです。上で解説した「メラビアンの法則」にあったように、表情(視覚情報)や声のトーン(聴覚情報)は人の印象に大きく影響を与えます。

先生はある意味、生徒を引っ張るリーダーですよね。その先生の様子が、次のようだったらどうでしょうか。

- 笑顔がない

- 声が小さい

- 自信なさげ

- 謝ってばかり

- 事務的な会話ばかり

- 自虐的な発言が多い

これから1年をともに過ごす先生が「暗い」と、生徒の期待感も薄れそうですよね。暗い印象を与えて、生徒のワクワク感に水を差さないように気をつけましょう。

自己紹介に限らず、教室の空気を作るのは先生ですよ。

5.軽い印象を与えること

自己紹介で楽しい雰囲気を演出することは、親交を深める場でプラスになるでしょう。しかし過度に軽い印象を与える演出は、生徒に「この先生はチョロいかも」と思わせる原因になるリスクも…。

思春期の生徒は、大人との付き合い方を模索している最中です。先生側からしっかり線引きをしてあげるのが大事なので、はじめの印象には気をつけましょう。以下の言動は、できれば避けたいです。

- モノマネをする

- 自虐ネタを言う

- 有名人のモノマネをする

- 自らにキャッチコピーをつける

先生のことを軽んじる「きっかけ」を、自ら進んで与えないことが大事です。楽しい雰囲気は大事ですが、線引きは最初が肝心です。はじめは生徒に「あくまで先生である」ことを伝えましょう。

先生の自己紹介をおもしろくするワザ4選

せっかく自己紹介をするなら、生徒も先生も互いに楽しめるほうがいいですよね。ここでは、自己紹介をおもしろくするワザを、4つお伝えします。ただし、前述したとおり生徒に軽い印象を与えないよう、十分に注意しましょう。

1.あいうえお作文を取り入れる

自分の名前を使って行う「あいうえお作文」は、自己紹介にインパクトを与えられる手軽で素敵なワザです。生徒は楽しんで聞けますし、自己紹介にメッセージ性も与えられます。たとえば「たなか さとし」先生なら、次のような感じで自己紹介できるでしょう。

- た:たべるのが好き

- な:なかま想い

- か:からだを動かすのも好き

- さ:さんじゅうだい後半

- と:としには負けないぞ

- し:しんらいしてね

ネガティブな言葉は使わず、あなたの個性やポリシーを伝えられて、少し笑えるものが作れると理想的です。ちょっとだけエピソードを語って、補足もしましょう。思っている以上に、生徒に名前を覚えてもらいやすくなるので、おすすめですよ。

2.クイズ形式を取り入れる

自己紹介を楽しくやるなら「マルバツ形式」や「選択形式」のクイズを取り入れるのもおすすめ。全生徒が気軽に参加できますし、盛り上げやすいのもメリットです。以下の一例を、ぜひ参考にしてみてください。

「田中先生クイズ 〜今日からキミも田中王!?~」

- Q1:田中先生の出身地はどこ?(1東京・2沖縄・3ハワイ)

- Q2:田中先生の好きな食べ物は?(1ラーメン・2唐揚げ・3チャーハン)

- Q3:田中先生の得意教科は?(1数学・2英語・3ダジャレ)

- Q4:田中先生が頑張っているのは?(1筋トレ・2脳トレ・3イメトレ)

- Q5:田中先生が嫌いなことは?(1歩くこと・2食べること・3人を傷つけること)

クイズのポイントは「明るく楽しく、ときには真剣に」です。生徒とのやり取りが自然に増えるので、場を温めやすいですよ。生徒も緊張感がほぐれますし、うまく話す自信がない先生でも取り組みやすいですよ。

3.パワポを使う

パワーポイントのスライドを使うことで、自己紹介を視覚的に行えるので、生徒の興味が引きやすくなります。写真や動画があると、ただ話すより多くのことが伝えられますね。

目の前で披露できない特技を動画で見せたり、ちょっとだけプライベートな写真を見せたり、自己開示の幅が広がります。準備は大変ですが、一度作れば他のクラスでも使えますし、年々アップデートも可能です。「あいうえお作文」や「クイズ」とも、相性がよさそうですよね。

緊張して伝えたいことを忘れそうな先生も、スライドがあれば伝えやすいですよ!

パワーポイントを準備するとき、テンプレートを使うと手軽にスライドを作ることができます。自己紹介にも使える「パワーポイントの授業用テンプレート」を紹介した記事も参考にしてみましょう。

4.流行っているものや言葉を取り入れる

生徒の中で流行っているものや言葉を取り入れるのも、生徒との距離を縮めるチャンスです。人は自分と共通点がある人に、親近感を抱くからですね。生徒との共通点を見出しやすいものには、以下のようなジャンルがあるでしょう。

- アニメ

- アイドル

- YouTube

- スポーツ

- 食べ物

ベテランの先生よりも若い先生のほうが、きっと有利なテーマですよね。「あいうえお作文」の中に登場させたり「クイズ」に登場させたり、組み合わせることも可能です。

自己紹介を成功させて最高のスタートを切ろう

先生や児童・生徒、保護者といった人前での自己紹介に慣れていなければ、緊張するのは当然でしょう。しかし先生の第一印象は、超重要。なぜなら最初の印象には、後々まで強く残る「初頭効果」があるからです。

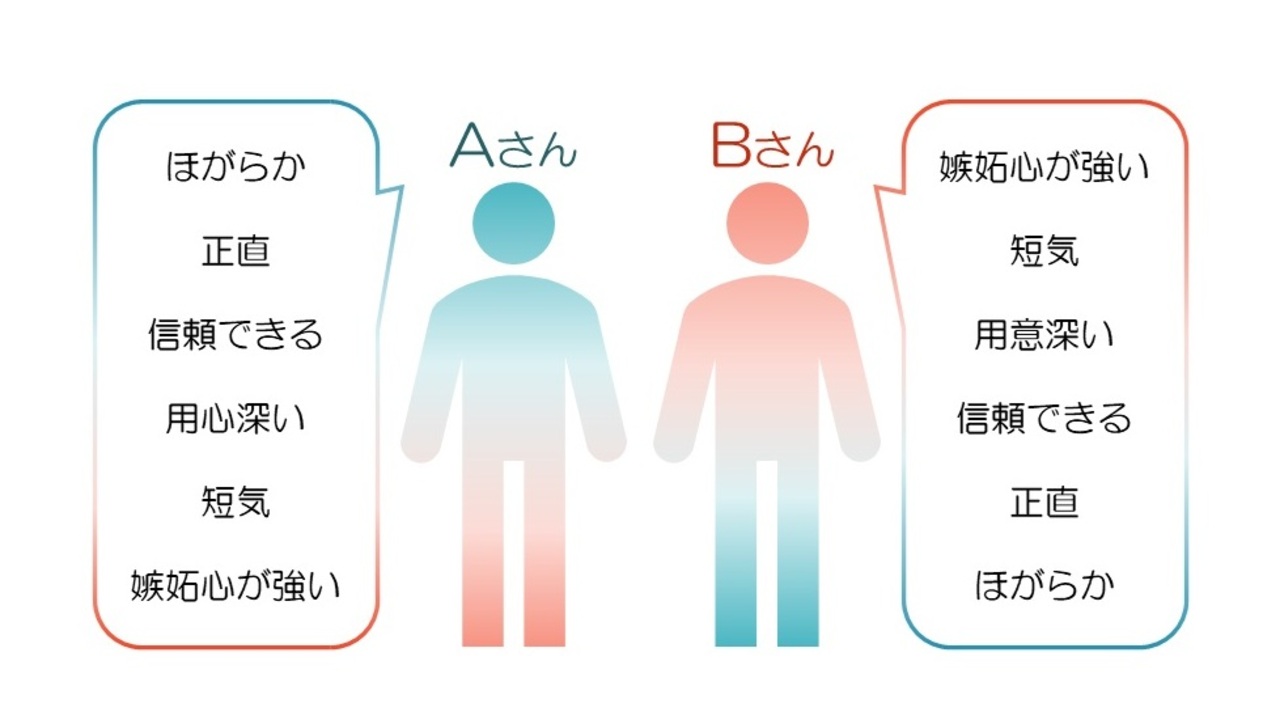

米国の心理学者ソロモン・アッシュ氏の行った実験が、ポジティブな情報を先に与えることが好印象につながることを示しています。

【実験の内容】

人の性格を表す形容詞を、以下の2つの例のように伝える順番を変えて、Aさん・Bさんとして被験者に紹介する。

- Aさん:ほがらか、正直、信頼できる、用心深い、短気、嫉妬心が強い

- Bさん:嫉妬心が強い、短気、用意深い、信頼できる、正直、ほがらか

紹介された人物の印象をインタビューすると、Aさん(ポジティブ先行型)のほうに好印象を持つ被験者が多かった。

上の実験のように伝達内容が同じでも、第一印象のよいほうが好感度は高まります。

記事で紹介した例文や注意点、実践的なワザを活用して自己紹介を成功させ、ぜひ新年度に最高のスタートを切りましょう。

自己紹介の練習として動画を撮影すると、客観的に見ることができて効果的です。あらかじめ準備すれば、うまく乗り切れるはずです。頑張ってください!

【関連記事】新学期の始まりに役立つ以下の記事もチェックしてみてくださいね。

・生徒の呼び方は「苗字+さん」?生徒の目線や時代背景から最適解を考えよう!

・【小学校】学級通信の保護者あいさつ文例集~新担任の先生必見!好印象を与える書き方のコツ~

これからの教育を担う若い先生たちに向けた、

学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。

何気なく口にする駄菓子(chips)のように、

気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。