目次

「暗記科目の成績がなかなか上がらない子には、どのような指導をすればよいのだろう?」

「児童・生徒が前向きに取り組める、効果的な暗記学習法が知りたい」

暗記に苦手意識を感じている小中学生は、多いのではないでしょうか。

暗記のコツを掴んで、知識を定着できる学習法が分かれば、成績アップにつながります。先生の立場で、何か良いアドバイスができないかとお悩みの方もいるでしょう。

そこで今回は、暗記が苦手な小中学生も楽しく取り組めるコツや、具体的な学習法を紹介していきます。

そもそも、なぜ暗記が苦手なのか?

単語帳に英単語や年号を書いて、毎日一生懸命に取り組んでいるのに、なかなか覚えられない子どもたち。暗記が苦手なことが原因で、成績アップに苦戦する姿も珍しくありません。では、そもそもなぜ暗記が苦手になるのでしょうか。

単調な繰り返しに退屈を感じやすい

暗記というと、ひたすら英単語や年号を繰り返す、というイメージですよね。しかし、ただ覚えるだけの時間は、子どもにとって退屈を感じやすく、前向きに取り組みにくい傾向にあります。

知的好奇心を刺激するような発見や、知識の追究をすることがないため、暗記は単純作業のように淡白な時間になってしまいがちです。集中せずにダラダラと取り組んでしまうことが増え、効率が落ちて覚えが悪くなり、せっかく費やした時間が結果に反映されません。

暗記による成功体験がない

自分に合った暗記方法を見つけられていないと、知識の定着が不十分になり、いざテストになると覚えたことが出てこないなんてことも。「暗記できたから、テストで答えられた!」という成功体験を積み上げられない子どもたちは、モチベーションも下がり、ますます暗記への苦手意識が強まる傾向にあります。

生徒それぞれに合った暗記方法を知るために、認知特性について学んでみませんか?

暗記のコツは2つ!主体性とアウトプット

では、暗記が苦手な子どもでも、効果の上がる学習を進めていくには、どうしたらよいのでしょうか。

暗記のコツは主に2つあります。子どもたちが自ら考えて学ぼうとする「主体性」を持たせることと、覚えるというインプットだけでなく「アウトプット」も行う学習法です。単語帳に書いてひたすら覚えるだけの作業とは決別し、メリハリのある学習法を実践していきましょう。

主体的に取り組むことで暗記が単調にならない

単調な時間になりやすい暗記では、単語や年号を文字列として機械的にただ覚えるだけでなく、いかに主体的に学べるかが重要です。そのためには、暗記が単なる作業にならない取り組みを促す必要があります。

単語を言葉として頭の中に入れるだけでなく、その単語の意味や成り立ちを「考える」時間を意図的に暗記の時間内に設けることで、主体性のある学習に変化します。覚えづらい単語や年号などは、次の章で紹介しているように、語呂合わせや視覚的な工夫を取り入れたりして、子どもたちが楽しく暗記に取り組めるような指導をしましょう。

インプットとアウトプットをセットにする

暗記では、単語を覚えた気になって、勉強をそこで終わらせてしまうこともあります。覚えて終わりにせず、その内容をアウトプットするまでを1セットにすることで、知識の定着を図りましょう。

インプットした内容をアウトプットするという一連の流れを習慣づけることで、覚えたことが本当に記憶されているか確認ができるうえに、知識が長期的に定着しやすくなります。暗記したはずの単語を何度も覚え直す、せっかく時間をかけたのにテストで年号が出てこない、といったことへの効果的な対策にもなります。

「暗記=単調な作業」というイメージから脱却し、主体的に考える時間や、アウトプットの習慣を、暗記の時間に取り入れましょう。

小中学生が主体的に楽しく暗記に取り組める方法

ここからは、学校や塾で行える具体的な実践方法を紹介していきます。授業1コマ分を使う方法から、5分程度で行えるものまで、子どもたちの実態に合わせて参考にしてみてください。

まずは、小中学生が主体的に楽しく暗記に取り組めることを重点においた実践方法を4つ紹介します。

オリジナルの語呂合わせを自分で作る

社会や歴史が苦手な子に、特に有効な方法です。「鳴くよ(794)うぐいす平安京」や、「白紙(894)に戻そう遣唐使」など、代表的な語呂合わせを最初に先生が紹介します。それらを参考に、子どもたちが自分でオリジナルの語呂合わせを作ってみます。

【例】1600年 関ヶ原の戦い:「ヒーロー(1600)家康、関ヶ原に参戦!」

このとき、自分が覚えやすい語呂合わせであることが大前提なので、どんな言葉を使うかは自由です。たとえば、好きなキャラクターや食べ物の名前、自分が住んでいる地名などを使うと、より印象的になります。

【例】1894年 日清戦争:「いっぱい食うよ(1894)日清ラーメン」

どうしても覚えられない年号こそ、とっておきの方法として語呂合わせを自分で作ってみましょう。その語呂合わせが多少無理のあるものだとしても、自分で考えることで記憶に残りやすくなります。

絵に描いて視覚的に覚える

特に、英単語や熟語の暗記に苦戦している子におすすめの方法です。前置詞の使い方や単語の組み合わせ方などを、絵で表して覚えます。

【例】りんごを題材に前置詞のイメージを描く方法

・「on the desk」→ 机の上に置いてあるりんごの絵

・「in the box」→ 箱の中に入っているりんごの絵

・「by the box」→ 箱の横に置いてあるりんごの絵

英語から日本語への変換を、言葉だけで覚えるよりも、絵を描くことで視覚的な情報が加わり、子どもによっては単語と意味・用法が結びつきやすくなります。また、自分で考えて絵を描くという主体的な行為により、効率的に覚えることができるのもメリットです。描いたものは持ち歩いたり、家に貼ったり、オリジナルの教材としても使えます。

授業で実践する場合は、初めに教師がいくつか例を示し、その後に子どもたちが自分で前置詞を調べて描いていくとよいでしょう。誰が多くの前置詞を絵に描けたか競い合うなど、ゲーム性を取り入れても楽しく取り組めます。英語に苦手意識がある子や、言葉としてのイメージをつかみきれていない子への対策にもなります。

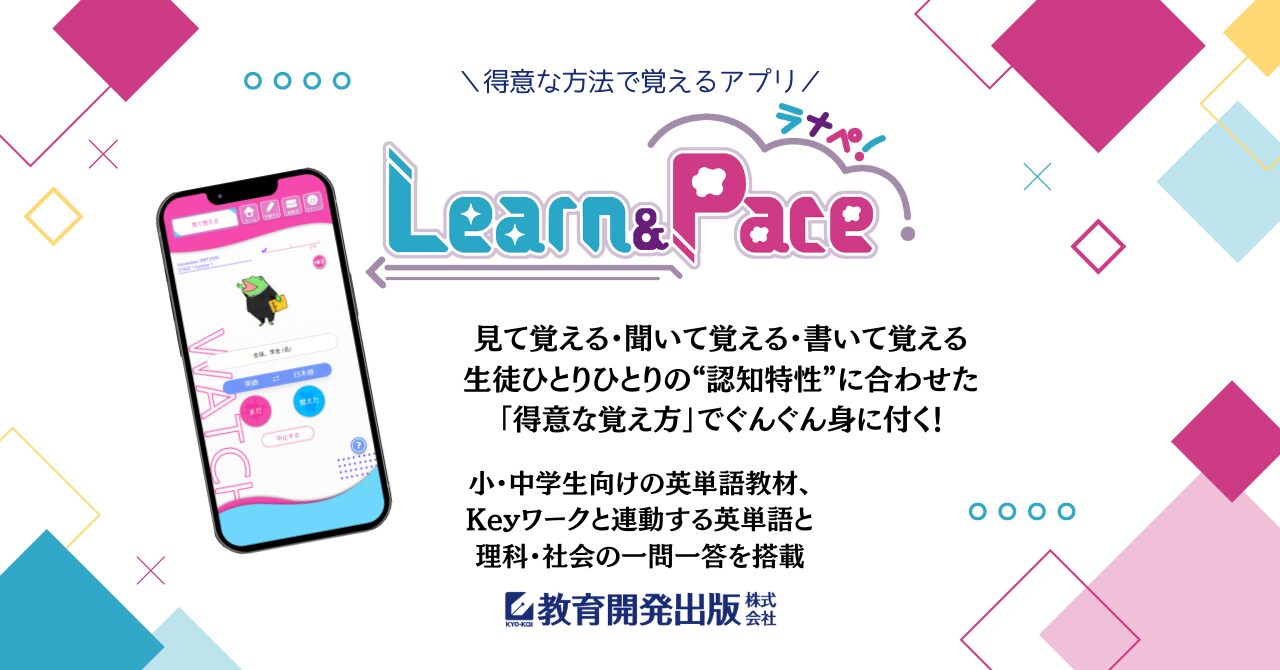

視覚的な要素を取り入れたいのであれば、アプリを導入するのもおすすめです!

手指や道具を使って体感的に覚える

特に小学生に効果のある方法です。算数の公式などは、文字の並びを目で見るだけでは、なかなか覚えづらいもの。自分の指やペン、消しゴムといった身体や道具を使って体感的に覚えることで、習得しやすくなります。

たとえば、九九の暗記に苦戦している子には、自分の指や道具を使うことで、掛け算の概念を体感的に覚えられるようにします。

【例】3の段

鉛筆などを3本ずつセットにして、自分で1セットずつ増やしながら3の段を唱えていく。

同じ数ずつ増えていくことを視覚的に実感することで、九九を記号的に唱えるのではなく、自然に掛け算の概念が分かり、覚えやすくなります。

また、図形の面積や角度を求める公式を覚える際にも、この方法は有効です。

【例】

・三角形の内角の和

紙で好きな大きさの三角形を作る

→その紙をちぎって3つの角の部分を三角形から切り離す

→ちぎった3枚の紙片を、3つの角をぴったりくっつけて並べる

→3つの角の和が180度(直線)になることを目で見て実感させる

・三角形の面積を求める公式

長方形や平行四辺形の紙を斜めに半分に折ると、さまざまな形の三角形が現れることを見せ、三角形の面積が長方形の半分(÷2)であることを理解させる。

算数の授業で新しい公式を学ぶときには、板書をノートに写させるだけでなく、このような身体や道具を使って体感的に覚えさせる取り組みも実践してみましょう。

リズムやメロディに合わせてみる

アルファベットの歌や寿限無など、言葉にリズムや歌が付いているものは覚えやすく、大人になっても知識として定着していることが多いのではないでしょうか。覚えづらい年号などは、自分なりのリズムを付けたり、好きな曲に替え歌のように当てはめたりしてみると、楽しく覚えられます。

【例】

・好きなアニメの歌に年号と出来事を合わせる。

・覚えにくい英単語や熟語と日本語の意味をセットにして、リズムをつけて覚える。

覚えたいフレーズをメロディにのせると、楽しく取り組めるうえに記憶に残りやすくなります。授業の導入に取り入れてみんなで歌ったり、各自オリジナルの替え歌を作る時間を取ったりするのもよいでしょう。

子どもが体験的に取り組めることがカギ。単調な作業にならない、楽しさを取り入れた暗記方法を案内しましょう。

アウトプットを組み合わせた暗記方法

続いて、インプットとアウトプットを組み合わせた方法をご紹介します。効率よく暗記をするには、自分に合った方法を見つけることが大切ですが、特にアウトプットをセットにした暗記方法は知識が定着しやすく、おすすめです。能動的で、創造性を使う作業でもあるため、深い学びが得られます。

子ども同士で教え合うことで知識を定着させる

宿題や授業で覚えた単語や年号を、教師が一問一答で確認したり、いきなりテストしたりするのではなく、子ども同士で教え合う機会を作ることも有効です。

たとえば、単語や年号を覚えてくる宿題を出したときに、どれか1つについての豆知識を調べてきてもらいます。年号とその年に起きた出来事の背景や経緯、英単語の成り立ちや使用例など、子ども同士で調べてきたことを教え合うことで、教えた側も教えられた側も経験と知識が結びつき、記憶に定着しやすくなります。

【例】

・894年 遣唐使の廃止:唐の国力が衰えてきたことや長距離航海の危険性、日本独自の文化が発展してきたことを理由に、菅原道真の提案によって廃止された。

・英単語「look」〜を見る:「see」「watch」との違い

「look」意識的に一点を見る →「He look at the flower.」

「see」自然に目に入ってくるものを見る →「I see some people.」

「watch」動くものを意識的に見る →「We watch the movie.」

覚えた内容を使いストーリーを作ってみる

覚えた内容を実際に使ってみるのも、定着に効果的な方法です。たとえば、暗記したい単語を使って例文やショートストーリーを作ってみることで、より実践的な知識になります。

英単語の暗記であれば、その単語の意味を知っているだけでなく、品詞や使い方まで理解していないと、例文を作ることができません。自分で例文を作ってみることで、幅広い知識の定着につながります。

【例】覚えたい単語「always」「sister」「eat」

→ 「My sister always eats breakfast at home.」

また、国語の四字熟語などの暗記にも有効です。

【例】覚えたい四字熟語「一期一会」

→「毎試合が一期一会だからこそ、このチームで戦える時間を大切にしよう。」

考えたストーリーは子ども同士で発表し合うと、アウトプットの機会がさらに増え、より定着しやすくなります。

「インプットしたらアウトプットする」を習慣づけ、授業でも体験的に知識を定着させる工夫をしましょう。

暗記が楽しくなる工夫で成績アップを目指そう!

単調な作業になりやすい暗記は、いったん苦手意識を持ってしまうと、子どもたちは前向きに取り組むことが難しくなっていきます。がんばりたい気持ちを後押しするために、授業では楽しく暗記に取り組めるような工夫で、暗記に対するポジティブな意識づけをしていくことが重要です。

楽しく主体的な暗記への取り組み方が習慣づくと、成績アップを目指しやすくなり、他の学習全般にも良い影響があるでしょう。子どもたちが暗記への苦手意識を持たないために、楽しく取り組める工夫を取り入れていきましょう。

これからの教育を担う若い先生たちに向けた、

学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。

何気なく口にする駄菓子(chips)のように、

気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。