目次

「子どもたちに活き活きと過ごしてもらうには、どう指導すればいいんだろう」

「自信を持ってもらうための適切な言葉がけって、とても難しい」

「悩んでいる子がいればフォローしてあげたいけれど、不調や変化を見逃していないか心配」

このように感じている先生方も、いらっしゃるのではないでしょうか。

教育現場における「ウェルビーイング(well-being)」とは、子ども一人ひとりの幸せのことであり、本来、教育が目指すべき本質的なゴールともいえます。また、子どもたちの幸せを実現するために、まず教職員や学校、さらには地域社会での幸せの追求も忘れてはなりません。

この記事では、新たな価値創造と共に変わりゆく時代に適応した学校づくりにおける「ウェルビーイングとは、なにか」を解説するとともに、実現への一歩として、児童・生徒の心に寄り添う声がけなどの具体的なポイントをご紹介します。

ウェルビーイングとは、なにか?

ウェルビーイングは、第二次世界大戦後間もない1946年、世界保健機関(WHO)設立時に、憲章の一文として記載され世界に広まった概念です。当初は「健康」に関する項目に重点が置かれていましたが、世界が経済的に成熟してきた現在では「心身ともに健やかに成長できる状態である」ことを指しています。

ウェルビーイングの定義

ウェルビーイング(well-being)は、well(よい)とbeing(状態)を合わせた言葉です。社会的、経済的、環境的な状況によって決まる「物質的な豊かさ」ではなく、一人ひとりが「心や体で実感できる豊かさ」を表しています。

日本WHO協会によるウェルビーイングについての説明は、以下のとおりです。

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”

「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。」

出典:公益社団法人日本WHO協会のWebサイトhttps://japan-who.or.jp/about/who-what/charter/

この文言からわかるように、身体的・精神的・社会的に良好な状態であるウェルビーイングは、「すべての人が幸福であるための概念」といえます。ただし、出身国や性別・年齢・職業などによりウェルビーイングの考え方や測定方法は異なるため、一律での定義や判断は難しい理念だと理解しておきましょう。

ウェルビーイングでいるために

では、私たち一人ひとりがウェルビーイングでいるためには、どうすればいいのでしょうか。研究をもとに提唱された具体例を2つ、ご紹介します。

▼「幸せの4つの因子」

「幸せの4つの因子」とは、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授兼武蔵野大学ウェルビーイング学部長であり、ウェルビーイング学会代表理事としてウェルビーイングに関する教育や研究を行っている、前野隆司先生が分析した指標です。

- 「やってみよう」因子:主体性にかかわる因子。夢や目標に向かって、成長につながる行動を起こす。自分を肯定して好きなことをする。

- 「ありがとう」因子:つながりにかかわる因子。社会の中で多様な人とのつながりを感じ、利他心や感謝の心を持つ。

- 「なんとかなる」因子:楽観性にかかわる因子。挑戦を恐れず、つねに前向きに考えて活動する。

- 「ありのままに」因子:本当の自分らしさにかかわる因子。他人と自分を比較せず、独立した自分軸による行動・選択を大切にする。

これら4つの因子が幸せに影響する要素であり、これらを伸ばすことで幸福度がアップすると考えられます。それぞれが私たちの日頃の生活に沿った視点で考えられており、具体的な行動が浮かびやすいのが特徴です。

▼「PERMA(パーマ)」モデル

「PERMA(パーマ)」モデルは、アメリカ人の心理学者で、ポジティブ心理学の父と呼ばれるマーティン・セリグマン博士が提唱するモデルです。以下の5つの指標を、ウェルビーイング(心理的な幸福感)を高めるための要素として示し、日頃からこれらを意識的に育んでいくことが、幸せで豊かな人生を送る鍵であるとしています。

- 「P」Positive Emotion:喜びや希望、愛、楽しさ、感謝などのポジティブな感情

- 「E」Engagement:「今」の瞬間に生き、目の前の仕事に完全に集中する無我の意識

- 「R」Positive Relationships:他者と相互に肯定的に支え合う、良好な人間関係

- 「M」Meaning:自分の人生に、有意義な意味や目的を見出し構築すること

- 「A」Accomplishment:自分自身の内発的な動機によって生まれた目標の達成

PERMAモデルは、幸福感の追求のなかでも、富や名声、地位といった外的な目標よりも、個人の内面的な意義や充足につながる、よりハイレベルなウェルビーイング(幸福感)にフォーカスしたモデルといえるでしょう。

幸せの4つの因子とPERMAモデルは、いずれも自己肯定感や自己受容の重要性、他者とのつながり、内発的な動機など、共通する要素を幸福感の指標としています。

教育分野でウェルビーイングが注目されている背景

教育分野では近年、ウェルビーイングが重要視されています。この背景には、21世紀に入ってからの世界的な社会環境の変化と、それに伴う教育における価値観の変革があります。

大きな転換点となったのは、2015年9月の国連サミットです。ここで採択されたSDGs(持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals)において、目標3として「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」が掲げられました。これを契機に、世界の教育政策において、従来の学力重視の方針から、児童・生徒の総合的な幸福度を重視する方向への転換が進んでいます。

このような変化は、単なる理念の変更のみではなく、実際に2015年以降、各国の教育政策において、子どもたちの心身の健康やウェルビーイングを重視する具体的な取り組みが始まっています。

社会環境の変化

世界における価値観の変化(1990年代~2010年代)

1990年代まで、世界の多くの国では「豊かさ」を経済指標で測る傾向が強く、GDP(国内総生産)や平均寿命、賃金水準などの数値で判断してきました。しかし2000年代に入り、先進国を中心に、経済的な豊かさだけでは人々の幸福を十分に説明できないという認識が広がりました。

その結果、2010年代以降は、以下のような価値観が世界的に重視されるようになってきています。

- 経済的指標だけでない、総合的な生活の質(QOL)の評価

- 個人の主観的な幸福感やウェルビーイングの重視

- 持続可能な社会づくりへの関心

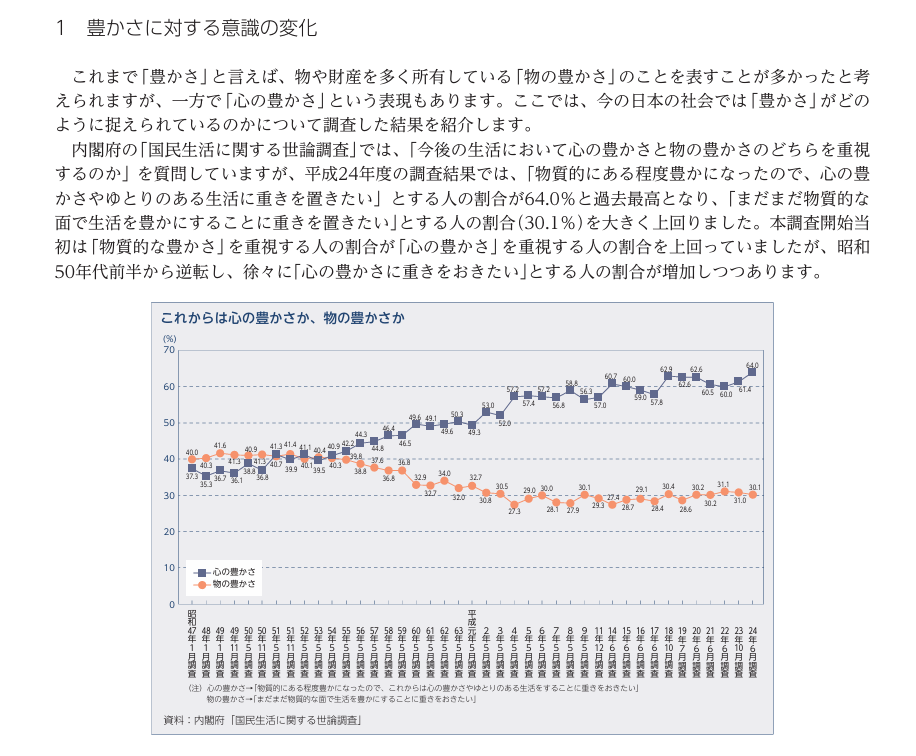

日本社会における価値観の変遷

日本においても、特に2000年代以降は人々の価値観に大きな変化が見られます。内閣府の「国民生活に関する世論調査」によれば、「物の豊かさ」よりも「心の豊かさ」を重視する人の割合は、1980年代から継続的に増加しています。

教育現場における新たな価値観

このような世界の流れを踏まえ、日本の教育現場でもウェルビーイングを重視した新たな価値観が見られます。従来の定型化した暗記重視の学習、同調圧力や統一された目標設定のもとでの教育から、一人ひとりの子どもたちの個性や能力を伸ばす教育への転換が進んでいるのです。

社会的変化が教育現場にもたらした影響

日本社会全体の価値観の変化は、教育現場にも大きな影響を与えています。特に2010年代後半以降、以下のような変化が見られます。

1. 個々の児童・生徒の総合的な成長を重視する

従来の一律的な学力重視の教育から、個々の児童・生徒の多様な能力や興味を尊重し、総合的な成長を促す教育へのシフトが進んでいます。

2. 持続可能な社会の担い手を育成する教育を重視する

持続可能な社会の実現に向けて、教育現場では、環境問題や社会的課題に対する意識を高める取り組みが行われています。

3. 心理的な健康や幸福感を含めた、総合的な教育支援を充実させる

児童・生徒の心理的な健康や幸福感を重視し、総合的な教育支援を充実させる動きが見られます。

社会全体の価値観の多様化や持続可能性への関心の高まりを背景に、教育現場でも個々のニーズや社会的課題に対応した教育が求められていることがわかります。

特に現代の教育では、以下のような資質・能力が重視されています。

- 創造性:独自の発想や想像力で問題を解決し、新たなアイデアや価値を創造する能力。

- 協働性:多様な感性や考えを持つ仲間と相互に理解・協力し合う能力。

- レジリエンス:困難に直面しても乗り越えられる心の強さや柔軟性、回復力。

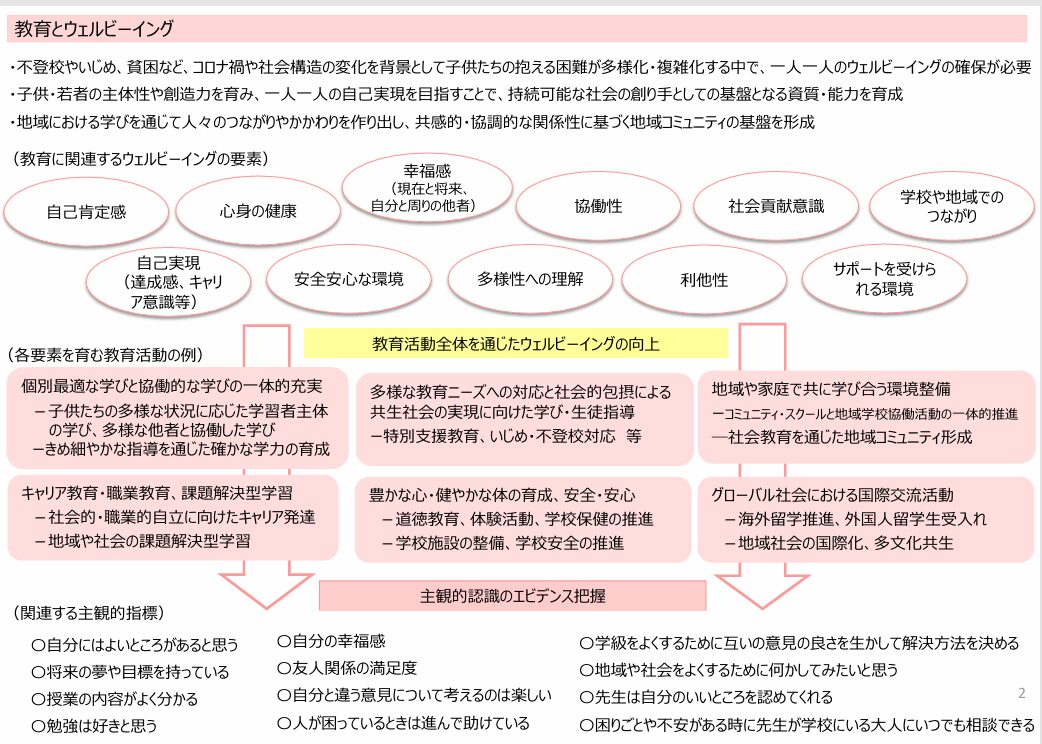

文部科学省が目指す教育におけるウェルビーイング向上

文部科学省「次期教育振興基本計画」では、ウェルビーイングの向上を、社会や時代の変化への対応のための次期計画のコンセプトとして掲げています。特に、以下の3つの観点が重要視されています。

- 不登校やいじめ、貧困など、コロナ禍や社会構造の変化を背景として子供たちの抱える困難が多様化・複雑化する中で、一人一人のウェルビーイングの確保が必要

- 子供・若者の主体性や創造力を育み、一人一人の自己実現を目指すことで、持続可能な社会の創り手としての基盤となる資質・能力を育成

- 地域における学びを通じて人々のつながりやかかわりを作り出し、共感的・協調的な関係性に基づく地域コミュニティの基盤を形成

施策が後押しする子ども一人ひとりの個性・多様性の尊重

また、2023年4月に施行した「こども基本法」においても、「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。「こども基本法」は、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指した基本法です。

この法が掲げる「こどもまんなか社会」とは、全ての子どもが、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、 幸せな状態 (ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会です。

また、子どもの個性や多様性が尊重され、ありのままの自分を受け容れて大切に感じる(自己肯定感を持つ)ことが重要視され、子どもたちが、自分らしく、一人一人が思う幸福な生活ができる社会を目指すことが明記されています。

教育分野でウェルビーイングが注目されている背景には、経済的指標で測れない豊かさを求める社会的な意識変化や、子どもの権利・幸せが尊重される社会をめざす施策などがあります。

日本の教育現場におけるウェルビーイング

現在、日本においては企業活動の中で、ウェルビーイングが生産性の向上や離職率低下につながるとされ、重視する取り組みが数多く実施されています。教育現場においても、ウェルビーイングは「子どもたちの学習意欲の向上につながる」とされ、重視されるようになりました。

ここからは、教育現場の現状と、子どもたちのウェルビーイング向上に取り組むことで期待できる効果について、詳しく説明していきます。

現在の日本における児童・生徒の実状

なぜ今、教育現場でウェルビーイングが重要視されているのでしょうか。その理由のひとつには、子どもたちが実生活上、学校の内外でさまざまな困難に直面していることがあげられます。

▼学校現場の問題

文部科学省「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によると、令和5年度の学校現場では、以下のような深刻な状況が明らかになっています。

- いじめの認知件数が過去最多の732,568件を記録(前年度から7.4%増加)

- 暴力行為も過去最多の108,987件(前年度から14.2%増加)

また、小中学校の不登校児童生徒数も過去最多の346,482人(前年度から15.9%増加)ですが、その原因は多岐にわたっています。

- 「学校生活に対してやる気が出ない」(32.2%)

- 「不安・抑うつの相談があった」(23.1%)

- 「生活リズムの不調に関する相談があった」(23.0%)

- 「学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた」(15.2%)

- 「友人関係をめぐる問題の情報や相談があった」(13.3%)

このような状況を踏まえると、教育現場におけるウェルビーイングの向上は喫緊の課題といえるでしょう。

参照:文部科学省|児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要

▼SNSの問題

SNSのコミュニケーションから生じる問題も深刻さを増しており、小中学生の約半数がなんらかのトラブルを経験しています。SNSは手軽なコミュニケーション手段として重宝される一方、人間関係などを主とした心理的負担を増加させる要因にもなってしまっています。

▼家庭の問題

家庭環境においては、子どもの7人に1人が「相対的貧困」と呼ばれる状況にあります。「相対的貧困」とは、「生きるか死ぬかの飢餓レベルというわけではないけれど、同じ国や地域の生活水準のなかで比較して、大多数よりも(=相対的に見て)収入・資産が少なく、経済的に貧しく、生活が厳しく不安定な状態」のことを言います。

教育や体験の機会が失われているほか、核家族化やライフスタイルの変化により、地域社会とのつながりや支え合いも希薄になりつつあります。子育てに不安を抱える保護者の孤独感を招くとともに、子どもに対する地域社会の教育力の低下を招いているといえるでしょう。

学習面での影響

一見、ウェルビーイングと学力は直接的な関係がないように思えるかもしれません。しかし、学校で友だちや先生との良好な関係が築かれ、子どもたちが「幸せ」や「安心」を感じられるようになると、学習への姿勢が大きく変わってきます。

専門家による研究では、子どもたちのウェルビーイングが高まることで、以下のような学習効果が確認されています。

- 学習に対する子どもの関心、意欲が高まる

- 主体的な学びの深まりや求心力の高まりが実現できる

- 協働的な学びが活発になる

- インプットとアウトプットの頻度や速度が上がる

このように、教室の中で子どもたちのウェルビーイングを高めることは、学習意欲や自主性を引き出す大切なきっかけとなります。一人ひとりの子どもが「安心して学べる」と感じられる環境づくりこそ、実は学びの質を高める近道なのかもしれません。

社会心理的な影響

子どもたちが学校という「安心できる場所」で周囲の人とかかわることは、社会心理的にもプラスの影響をもたらします。学校で友だちや先生と良好な関係を築けると、子どもたちには以下のような好ましい影響があるでしょう。

- 心が安定する

・不安が減る

・落ち込みにくくなる - 行動が穏やかになる

・イライラしにくくなる

・攻撃的な行動が減る - 成長を促す

・自分なりの価値観が育つ

・積極的に行動できるようになる

教育現場で育まれるウェルビーイングは、社会生活における自分や周囲の持続的な幸せにつながり、生涯を通してポジティブな影響をもたらします。学校を「安心できる場所」にすることは、子どもたちの心の健康と成長にとって、とても大切です。

教育を通して先生がウェルビーイング向上に努めることは、子どもたちの安心感を高め、心身の健康や学習意欲につながる重要な取り組みです。

ウェルビーイング向上のための取り組み案

児童・生徒のウェルビーイングの向上は、彼らの現状を好転させるだけではなく、将来の幸福度を左右する行動力や思考力にもかかわってきます。では、実際に教育現場で実現可能な取り組みには、どのようなものがあるのでしょうか。

ここでは、主に環境づくりと具体的な実践案について、文部科学省が公開している「ウェルビーイング向上のための学校施設づくりのアイデア集」の実例を交えながらご説明します。

出典:文部科学省「『ウェルビーイング向上のための学校施設づくりのアイディア集』の公表について」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/066/toushin/mext_01888.html

望ましい学校環境づくり

ウェルビーイング向上のためには、子どもたちはもちろん教職員など学校にかかわるすべての人が、心身ともに健康でいられる環境づくりが必要不可欠です。

以下に具体例をあげてみましょう。

心理的な安全性が確保された教室づくり

教室は、単なる学習空間ではありません。「失敗を恐れない」「互いの意見を尊重する」といった約束事を教職員が示し実践することで、子どもたちは心理的な安全を感じ、安心して自分の考えを伝え合えるようになります。

児童・生徒同士の対話を促進する座席配置

机の配置を工夫することで、児童・生徒同士のコミュニケーションは大きく変わります。従来の「黒板向き」一辺倒ではなく、サークル型やU字型といった配置を取り入れることで、自然な対話や協働が生まれやすくなります。

居心地のよい空間デザイン

学校生活の質を高めるには、ウェルビーイングの向上に適した空間づくりへの配慮も重要です。

導入の一例として、以下のようなアイデアが考えられます。

- 教室の近くに学校生活の拠点となるオープンスペースを設置

- 可動式の家具や壁による柔軟なレイアウト変更

- 多様な活動・目的に応じた居場所の確保

- 自然光や木材などを活用した温かみのある学習環境の創出

多様な特性を尊重し合える学級風土の醸成

誰もが使いやすい学校施設・設備の整備は、個性に応じた学習や自発的な活動を支える環境づくりの基盤となります。ユニバーサルデザイン(すべての人のためのデザイン)を取り入れることで、多様な特性や学び方を持つ子どもたちが、それぞれの方法で学習に参加できるでしょう。

このように物理的な環境が整うことで、子どもたちは「自分らしく」活動することができ、また他者の多様性も自然に受け入れやすくなります。

この「違いを当たり前のものとして受け入れる」体験の積み重ねが、互いの個性を認め合い、尊重し合える学級風土の醸成にもつながっていくのです。

教職員のウェルビーイングの確保

子どもたちの幸せのためには、教職員自身の心身の健康が不可欠です。教職員側の適切なストレス管理と、時間的な余裕があってこそ、子どもたちに寄り添った支援が可能となります。

- 業務の効率化と役割分担の明確化による働き方改革

- 教職員同士が相談し合える環境づくり

- 専門家への相談体制の整備

- 研修や自己啓発の時間を確保できる業務スケジュールの調整

教職員一人ひとりが心身ともに健康な状態で教育活動に携われる環境を整えることが、学校全体のウェルビーイング向上につながります。

今すぐできる学校での具体的な実践案

令和5年(2023年)6月に閣議決定された教育振興基本計画では、「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」が掲げられました。では、実際に教育の現場にいる先生たちは、なにから始めればよいのでしょうか。従来の指導の一環としてできる、具体的な実践案を以下にあげていきます。

朝の会で心身の健康状態をチェックする

毎日の「朝の会」は、子どもたちの様子を確認するには最適なタイミングです。一日の始まりに心と体の調子を確認することで、支援が必要な子どもに早めに気づけます。

地域との協働学習を積極的に導入する

子どもたちの成長に大きな効果をもたらすのが、協働学習です。クラスメートとの学び合いはもちろん、地域社会と学校の連携、地域の大人たちとの交流も、子どもたちの視野を広げ、コミュニケーション力や知的好奇心を育みます。異なる世代の人たちの考え方に触れ、自分が暮らす社会環境への理解を深める経験からは、新たな人とのつながりや価値観が生まれ、大切な成長の糧となるでしょう。

児童・生徒の声を活かした行事運営を行う

体育祭や文化祭のテーマや企画を子どもたちから募集するなど、学校行事の運営に子どもたちの声を反映させることで、学校への愛着や連帯感、自主性が高まります。「自分たちの学校」「自分たちで創り上げる」というポジティブな意識が芽生え、より主体的な学校生活につながっていくでしょう。

定期的に個別面談を実施する

定期的な個別面談は、子どもたち一人ひとりの思いに寄り添うチャンスです。学習面の悩みだけでなく、友人関係や将来の不安など、普段はなかなか話せない悩みにも耳を傾けられるので、子どもたちの安心感や心の負担軽減に役立つでしょう。

施設改修などの費用・時間がかかること以外にも、子どもたちの視点に立てば、ウェルビーイング向上のために今すぐ実践できることは多々あります。

ウェルビーイングを指針として、一人ひとりの幸せを実現するための教育を

この記事では、これからの学校づくりにおけるウェルビーイングの重要性について解説してきました。

新しい時代の教育において、ウェルビーイングという価値観、在り方は、教育を担う私たちの重要な羅針盤となります。幸せという価値観が時代とともに変化・多様化するなかで、子どもたちの成長にとって本当に大切なものはなにか。その答えの一つが、ウェルビーイングだといえます。

子どもたちの安定した生活環境や自己肯定のために、みんなで支え合い、つながり合う。そんな環境づくりが、子どもたちの幸せな未来と、一人ひとりが持続可能な幸福を実現できる社会への一歩となるでしょう。今、私たちにできることから、一つずつ始めていきましょう。

これからの教育を担う若い先生たちに向けた、

学び・教育に関する助言・ヒント(tips)となるような情報を発信します。

何気なく口にする駄菓子(chips)のように、

気軽に毎日読んでもらいたいメディアを目指しています。